Trad-Klettern: Moderne Sicherungsmittel und Best Practices

Trad-Klettern – also traditionelles Klettern – ist der Überbegriff für das Klettern mit mobilen Sicherungsmitteln, inklusive der Verwendung eines Hammers. Clean-Klettern ist die Variante des Trad-Kletterns, bei welcher auf einen Hammer verzichtet wird. Beim Trad-Klettern gibt der Fels vor, wo und wie abgesichert werden kann.

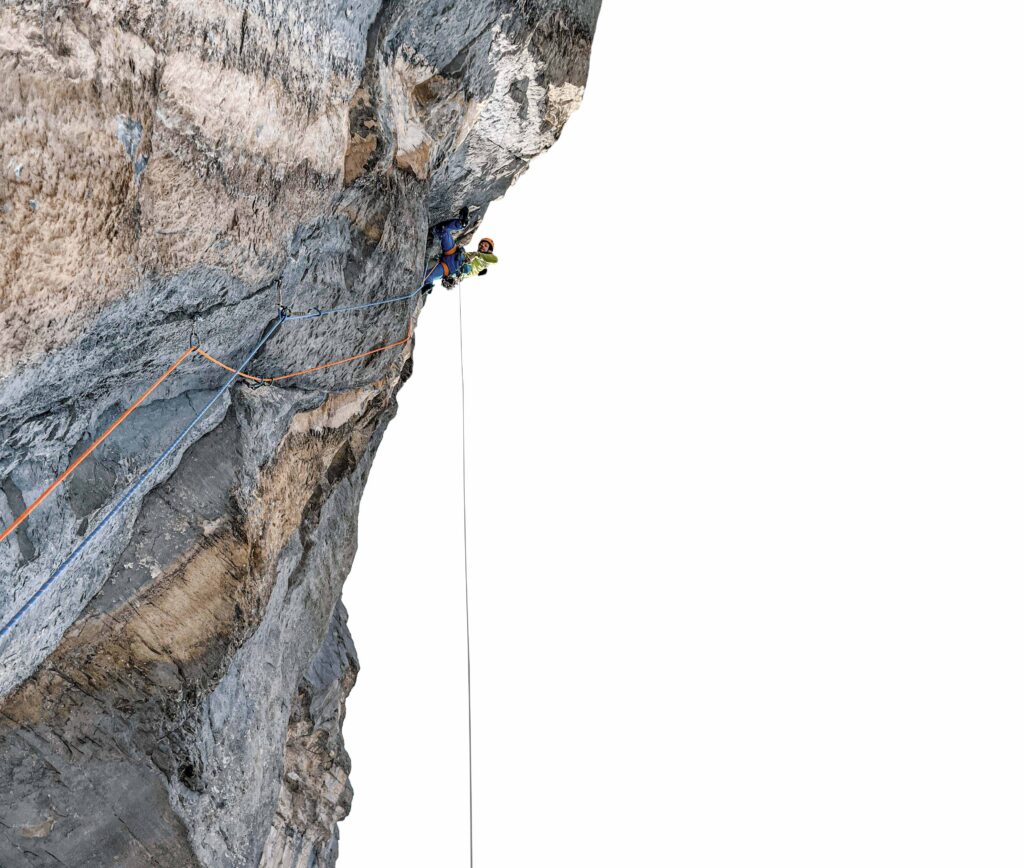

Eine Trad-Route mit minimalem oder gar keinem fixen Material bietet den Kletternden ein Erlebnis wie bei einer Erstbegehung. Dies muss nicht zwangsläufig gefährlicher sein, da es viele Routen gibt, die sich ausgezeichnet selbst absichern lassen. Allerdings erfordert dies zusätzliche Fähigkeiten. Beim Trad-Klettern muss der Fels anders betrachtet werden als beim Klettern mit Bohrhaken.

Die Placements für mobile Sicherungsmittel müssen gefunden und überhaupt als solche erkannt werden. Das Einschätzen der Placements ist nur möglich, wenn auch der umgebende Fels beurteilt werden kann. Es braucht also Übung, und zwar viel. Im Kalk ist Trad-Klettern besonders anspruchsvoll, weil Cam-Placements oft überschätzt werden und andere Placements weniger offensichtlich sind. Trotzdem bietet der Kalk ein gutes Übungsgelände, weil die Vielfalt an Placements sehr groß sein kann.

Die 3 wichtigsten Sicherungsmittel:

1. Moderne Cams

Üblicherweise mache ich bei einem Cam einen „Rucktest“, d. h., ich halte die Schlinge des Cams mit der Hand und erzeuge einen möglichst statischen Schlag aus dem Arm in den Cam. So schätze ich ein, ob der Cam rutscht oder nicht. Allerdings kann bei höheren Kräften der Fels brechen oder bröseln, trotzdem gibt mir dieser Test ein direktes Feedback. Mir scheint, die Segmente eines Totem Cams bewegen deutlich weniger bei diesem „Rucktest“ als die anderer Cams.

Bedeutet dies, dass sie auch besser halten? Hierzu kann ich keine eindeutige Antwort geben. Diverse Tests am Fels waren nie reproduzierbar, weil das Placement sich immer leicht verändert, nachdem ein Cam ausgerissen wurde. Also kann ich nicht sagen, ob der Totem bessere Reibungseigenschaften als andere Cams hat. Bei kleinen Taschen und Löchern passen Cams mit schmalen Köpfen oft sehr gut, mit allen vier Segmenten richtig platziert.

Dass dies zu besseren Haltewerten führt, ist einfach zu beweisen: Es gibt viele Placements, bei welchen Cams mit schmalen Köpfen vier Segmente anlegen können, breitere Cams aber nicht. Bei den anderen Cams, bei welchen nur drei oder weniger Segmente anliegen, kann der Cam bereits bei geringer Belastung ausgerissen werden.

Interessant sind die schmalen Köpfe der Cams nicht nur bei Löchern und unregelmäßigen Rissen, sondern auch bei Rissen, die sich öffnen (offset). Zwar sind Offset Cams (ein Cam, der auf beiden Seiten unterschiedliche Segmentgrößen hat) immer noch erhältlich, aber wer mit schmalen Cams klettert, braucht diese höchstens noch selten. Es klingt nach einem Detail, aber es ist ganz klar ein Gamechanger: Je schmaler der Kopf eines Cams, umso mehr Placements können genutzt werden (Abb. 1, 2, 3).

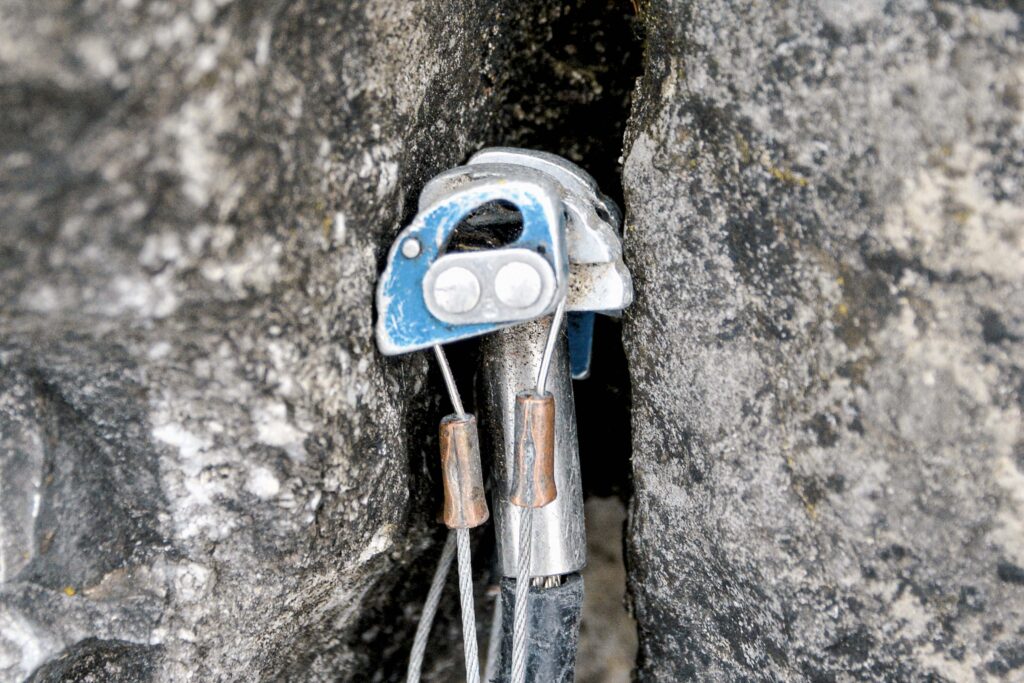

Bei den Totem Cams arbeiten die zwei Segmente einer Seite autonom und sind mit je einer Drahtschlaufe mit der Schlinge verbunden. Es ist eine Ausgleichsverankerung an zwei individuell arbeitenden Punkten – und dies innerhalb eines Cams. Wenn eine Seite eines Totem Cams versagt, kann die andere Seite weiterklemmen.

Es ist auch möglich, einen Totem Cam nur an zwei Segmenten zu legen und den Karabiner direkt in die entsprechende Drahtschlaufe zu klippen. Selbstverständlich reduziert dies die Haltekräfte: gemäß Hersteller um 50 % der angegebenen Haltekraft, in einem Test wurden aber auch schon 60 % gemessen.

Eine weitere Variante ist es, den Totem mit drei Segmenten zu legen. Dabei ist zu beachten, dass das mittlere Segment auf der gegenüberliegenden Seite der zwei äußeren Segmente liegt (Abb. 4).

Fazit

Ein Cam mit schmalem Kopf kann ein schlechtes in ein gutes Placement verwandeln. Ein Totem Cam kann ein Placement nutzen, das kein anderer Cam nutzen kann – dies allerdings mit reduzierten Haltekräften.

Best Practice – Cams im Kalk

Cams werden im Kalk oft überschätzt. Als Faustregel muss man davon ausgehen, dass in einem perfekten, parallelen Kalkriss ein Drittel der Cams nicht halten. Ich persönlich beurteile einen Cam im Kalk als sicher, wenn er bei einem Abrutschen in einer Verengung eingeklemmt werden würde.

Dies bedeutet, ich lege Cams bevorzugt da, wo auch ein Klemmkeil passen könnte (Abb. 6, 7, 8). Ein Cam, der ganz geschlossen gelegt wird, ist zwar mühsam zu entfernen, verschiebt sich aber deutlich weniger. Idealerweise die größtmögliche Cam-Größe verwenden.

„Als Faustregel muss man davon ausgehen, dass in einem perfekten, parallelen Kalkriss ein Drittel der Cams nicht halten.“

2. Offset-Keile

Offset-Keile haben vertikal und horizontal schiefe Flächen (Abb. 9). Vertikal sind alle Klemmkeile schief, damit sie sich einem verengenden Riss anpassen und klemmen. Eine Verengung ist fast immer ungleichmäßig, meistens innen im Riss enger als außen.

In solchen Placements klemmt ein normaler Keil nur auf einer Seite, weshalb er bei Belastung kippen und rausfallen kann (Abb. 10 und 11). Mit den horizontal schiefen Flächen passt sich der Offset-Keil besser an und klemmt eher in der Mitte. Tatsächlich klemmen Offset-Keile oft auch in „Nicht-Offset“-Placements besser und fallen auch weniger schnell wieder raus. Deshalb sind sie häufig auch schwerer zu entfernen.

Fazit

Offset-Keile sind fast immer besser. Sie klemmen meist besser in Standardplacements und können auch für Placements genutzt werden, welche mit anderen Keilen nicht möglich wären.

Best Practice – Keile

Auch wenn sie durch die modernen Cams verdrängt werden, haben Klemmkeile einige Vorteile. Die kleinen Größen erschließen Placements, welche von Cams nicht genutzt werden können, und dies mit minimalem Gewicht. Im Kalk, im vereisten oder nassen Felsen sind Keile zuverlässiger als Cams, und am improvisierten Abseilstand sind Keile kostengünstige Opfergaben (Abb. 12, 13, 14).

„Im Kalk, im vereisten oder nassen Felsen sind Keile zuverlässiger als Cams.“

3. Peckers

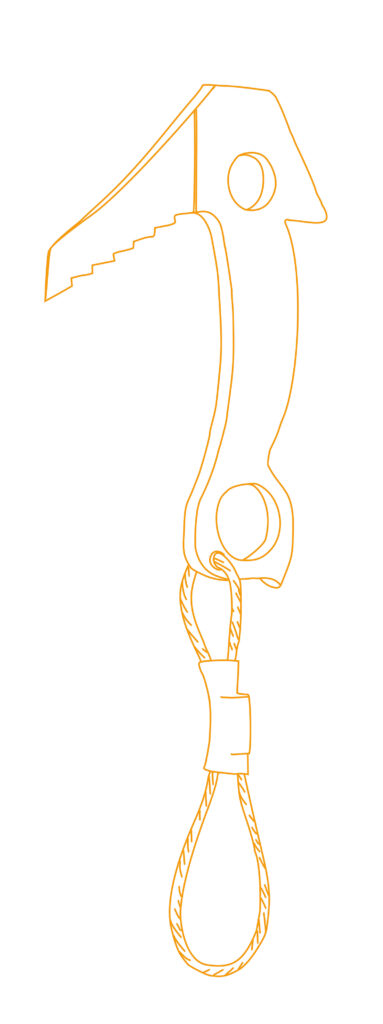

Der Pecker wurde von den beiden Supermächten während des kalten Kriegs erfunden. Die Amerikaner setzten die Peckers im Yosemite Valley zum Aid-Klettern ein. Weniger bekannt ist die Geschichte aus der Sowjetunion. Ursprünglich setzten sowjetische Bergsteiger sogenannte Fifi-Eispickel ein. Dies sind kurze Eispickel mit sehr aggressiv gebogener Haue.

Eine Legende erzählt folgende Geschichte: Als Alexander Ruchkin mit seinem Team Aksu Nord (Kirgistan) kletterte, verloren sie alle drei Hämmer und konnten keine Haken mehr schlagen. In der Folge kletterte Alex die verbleibenden Seillängen im technischen sowie Drytool-Stil – mit den Fifi-Eispickeln (Abb. 15).

Weil das so gut funktionierte, begannen die Sowjets in der Folge Fifi-Eispickel ohne Griff zu produzieren, die sie „Yakor“- Haken nannten und das Gleiche wie ein Pecker sind. Die Amerikaner entwickelten die Peckers nur wenig weiter und benutzten diese fast ausschließlich für das technische Klettern. Die Sowjets und später die Russen entwickelten eine Vielzahl von Größen und Varianten ihrer „Yakors“.

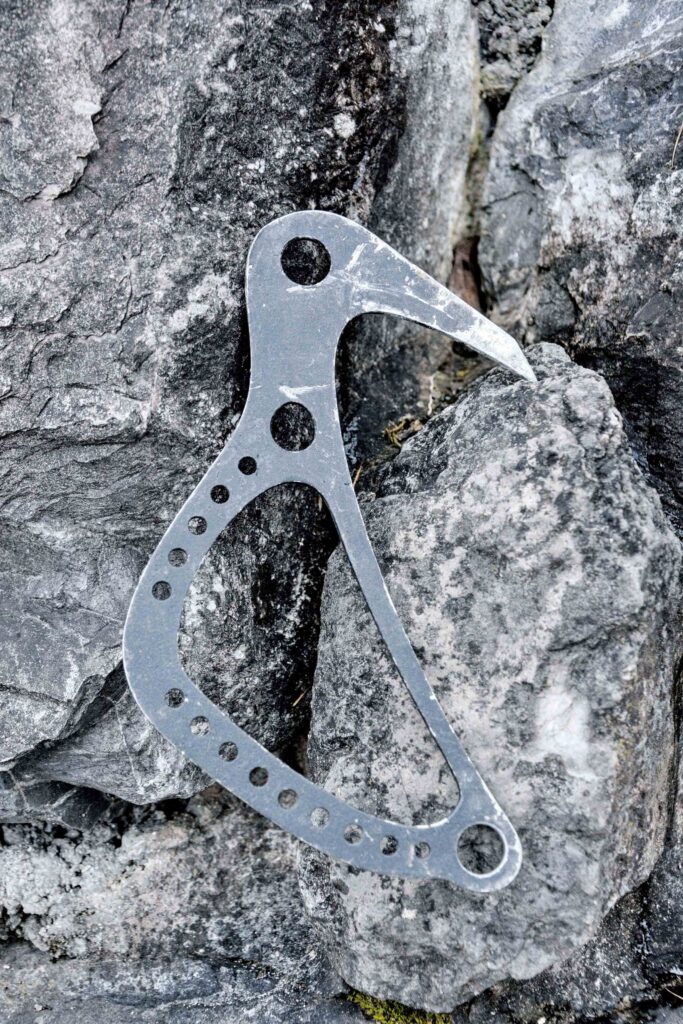

In den 1990er-Jahren begann die Firma Krukonogi aus St. Petersburg ihre Pecker zu produzieren. Die Russen schätzen die Peckers für die guten Haltekräfte, welche auch für Vorstiegsstürze ausreichen. Entgegen den Erfahrungen der osteuropäischen Kletternden werden in Westeuropa Peckers immer noch als ein Hilfsmittel für das Aid-Klettern betrachtet, nicht aber als vertrauenswürdige Sicherung.

Durch die Verwendung von Peckers habe ich den größten Fortschritt in meinen Projekten im Trad-Klettern erzielt. Erst mit ein paar Peckers am Gurt traue ich mich auch in kompakte Wandbereiche. Im Kalk finden sich fast immer kleine Schlitze oder Löcher, in welche ein Pecker geschlagen werden kann. Doch was ist der Unterschied zu den Normalhaken?

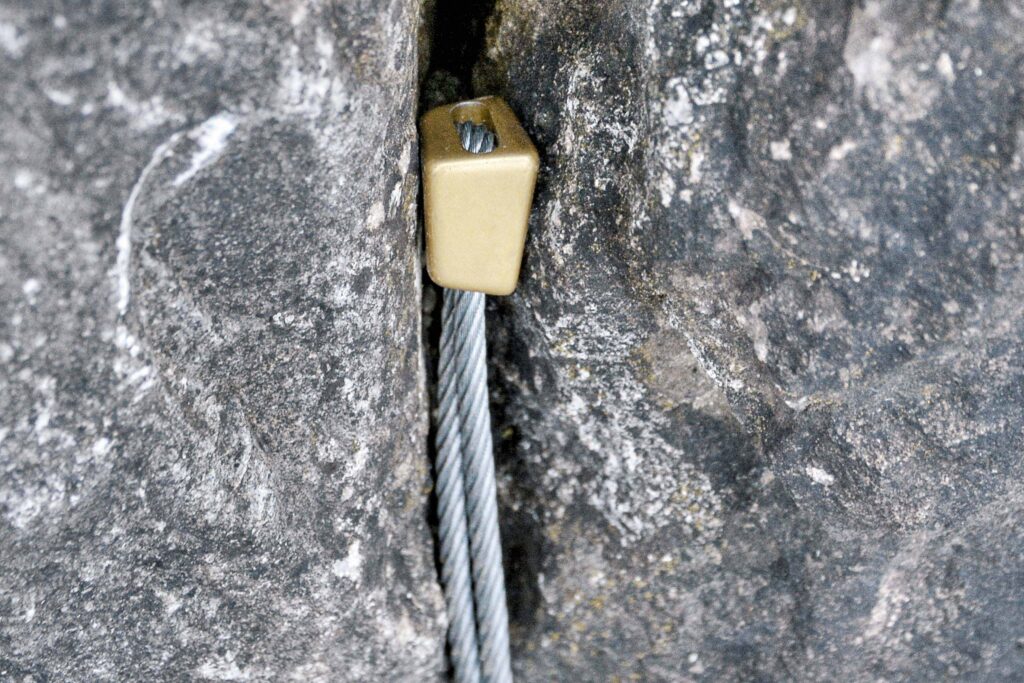

Beide Sicherungsmittel werden mit dem Hammer in den Felsen geschlagen. Ein Normalhaken sollte möglichst mit der ganzen Länge eingeschlagen sein. Ist er zu lang, kann er zwar abgebunden werden, jedoch kann dies die Funktion beeinträchtigen (Abb. 16). Ein Pecker überträgt die Last stets an die Spitze – wie bei einem Eisgerät. Somit ist die Haltekraft –theoretisch – unabhängig von der Setztiefe.

Praktisch spielt die Setztiefe eine Rolle, weil der Fels bei seichten Placements eher bricht (Abb. 17). Oft halten von Hand platzierte Peckers genug, um einen Sturz zu halten. Perfekt sind Risse, welche nicht ganz vertikal, sondern schräg verlaufen, damit sich der Pecker verkanten kann. Je schräger der Riss, umso kürzer sollte der Schaft des Peckers sein, um die Hebelwirkung zu reduzieren (Abb. 18).

In einem horizontalen Riss kann der Pecker auch im oberen Auge eingeklippt werden. Allerdings sind bei horizontalen Rissen Normalhaken vorzuziehen (Abb. 19). Weiter lassen sich Peckers einfacher setzen als Schlaghaken und müssen weder abgebunden noch ausgewechselt werden, wenn sie nicht ganz eingeschlagen werden können (Abb. 20).

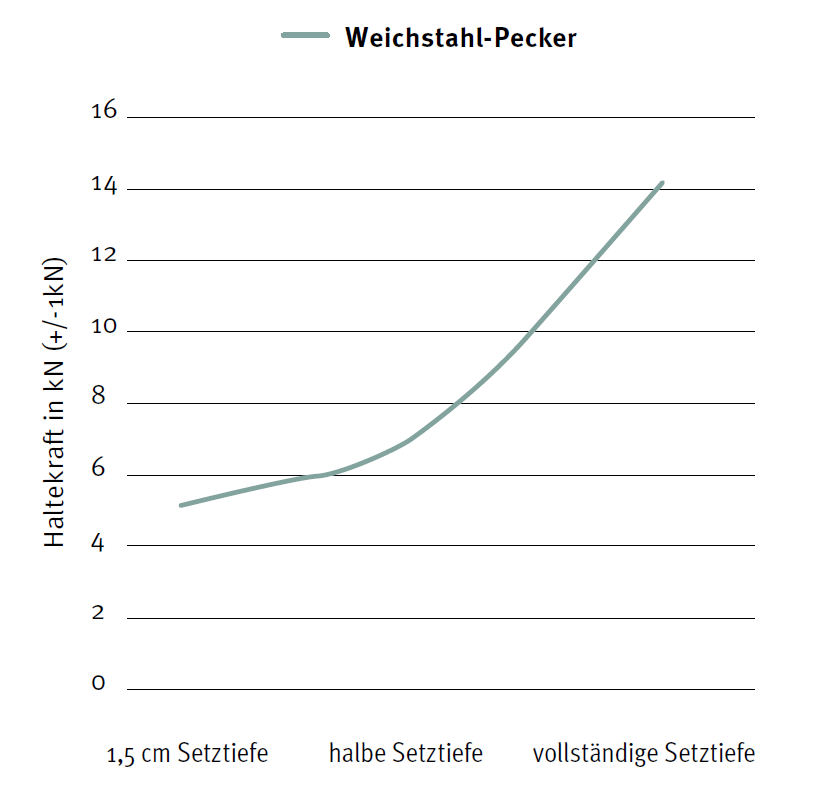

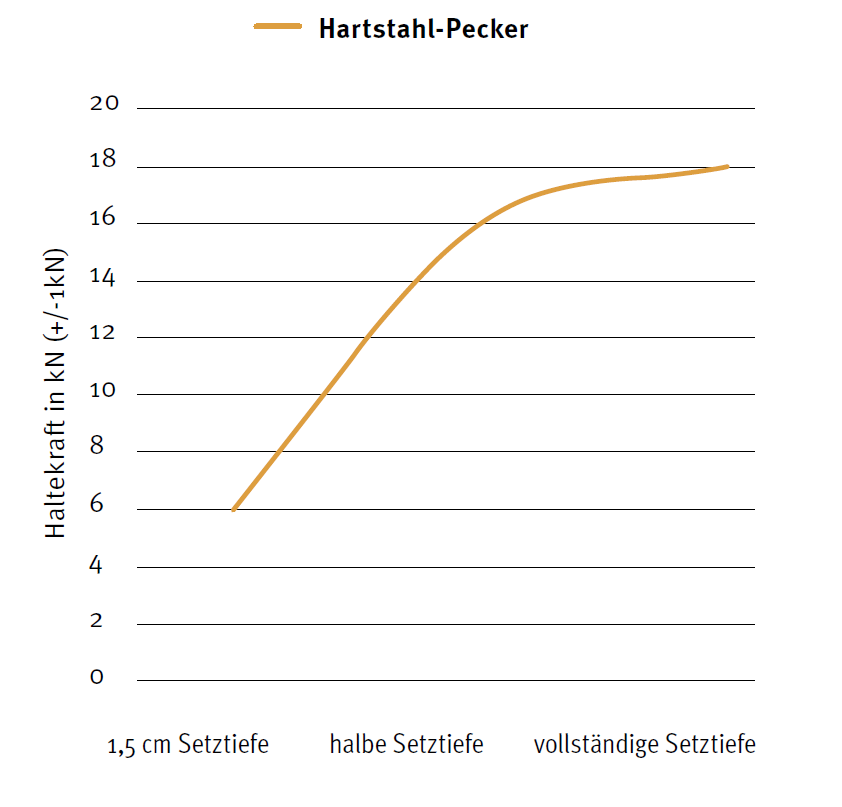

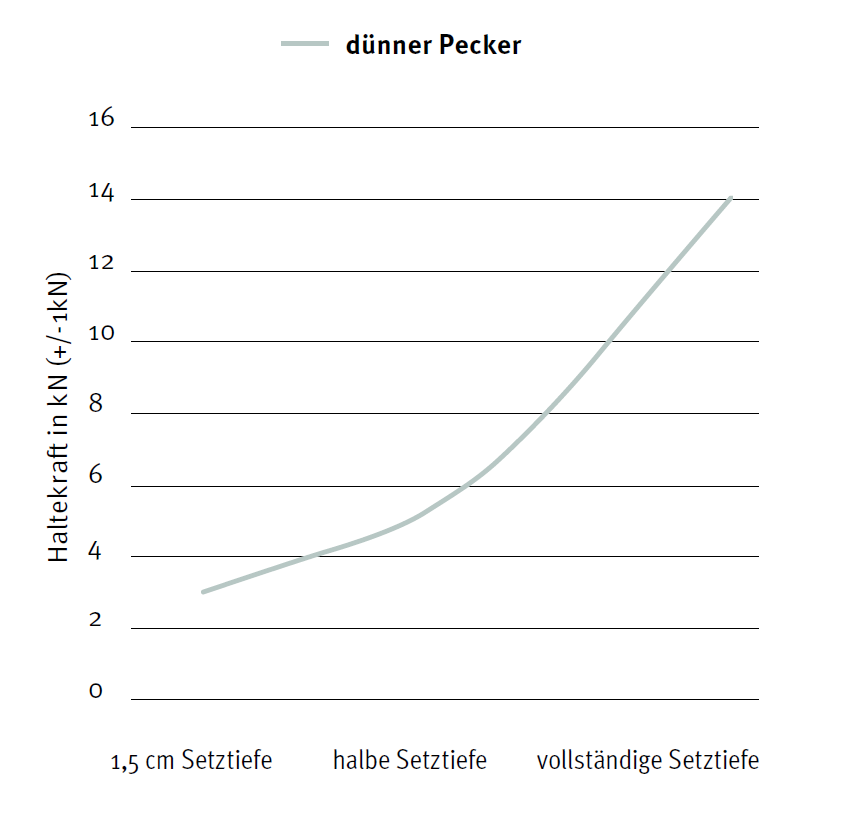

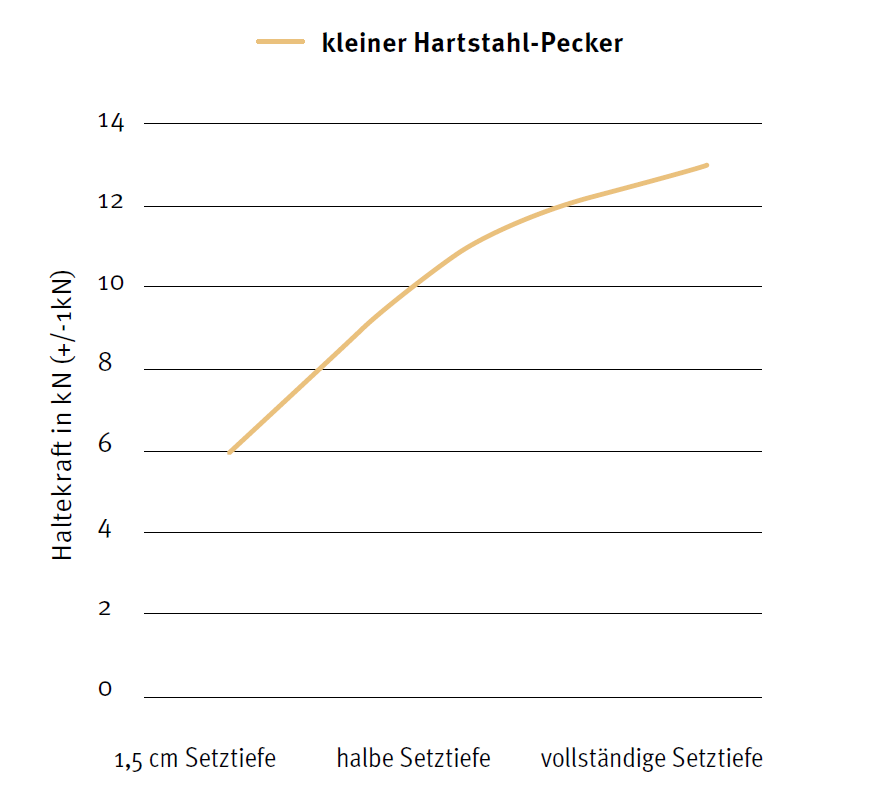

Pecker-shop.com gibt die Haltekräfte verschiedener Pecker in Abhängigkeit der Setztiefe an (Abb. 22 bis 25). Natürlich ist ein mögliches Ausbrechen des Felsens bei diesen Messungen nicht berücksichtigt. Aus diesen Daten ergeben sich interessante Rückschlüsse:

Bei den dünnen und weichen Peckers erreicht man erst dann akzeptable Haltekräfte über 8 kN, wenn sie über die Hälfte eingeschlagen sind (Abb. 22). Bei den Peckers aus härterem Stahl und mit 3 mm Materialstärke kommt man auf 8 kN bei ungefähr 2 cm Setztiefe (Abb. 23). Der Wechsel auf ein kleineres Modell lohnt sich nur bedingt.

Zwar nimmt die Hebelwirkung beim kleineren Modell ab, jedoch ist der Kopf schwächer und biegt sich deshalb schneller durch. Es lohnt sich also bei den Hartstahl- Peckers nicht, bei einem seichten Placement eine kleinere Größe zu wählen.

Fazit

Ein Pecker lässt sich einhändig setzen und erschließt Placements, welche kein anderes Sicherungsmittel nutzen kann. Peckers können bei Setztiefen von 1,5 bis 2 cm kleine und mittlere Stürze halten, ab 3 cm auch harte Stürze (Interpretation der Messresultate auf www.pecker-shop.com). Bei derart geringen Setztiefen sind Normalhaken meist ungebräuchlich.

Best Practice – Peckers

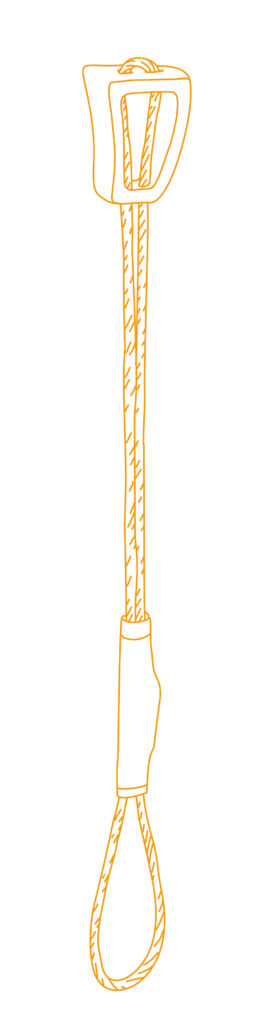

„Wenn nichts mehr geht, geht meistens ein Pecker.“ Das stimmt, deshalb habe ich sogar auf klassischen Hochtouren gerne einen Pecker im Rucksack, den ich auch mit dem Hochtourenpickel einschlagen kann. In die Öse eine kurze Kevlar- oder Dyneema-Schlinge einbinden, damit nach dem Setzen noch gut geklippt werden kann.

Den Pecker – wie einen Cam – mit einem Einzelkarabiner an den Gurt hängen. Gute Placements sind oft an Stellen, wo auch ein Mikrokeil passen würde, wobei der Pecker mehr halten kann.

„Wenn nichts mehr geht, geht meistens ein Pecker.“

Weitere Best-Practice-Beispiele fürs Trad-Klettern

- „Sicherungsnest“: Nach Runouts, vor einer Schlüsselstelle oder wenn nur schlechte Placements zur Verfügung stehen, lege ich gerne mehrere Sicherungen nebeneinander.

- „Was nicht hält, das bremst“: Das stimmt! Viele schlechte Sicherungen verlangsamen den Sturz und helfen, während des Sturzes in einer aufrechten Position zu bleiben. Schade ist nur, wenn dann die Sicherungsmittel fehlen, um ein gutes Placement zu nutzen.

- Mit der Halbseiltechnik können mehr Placements – seitlich versetzt – genutzt werden.

- „When in doubt, run it out.“ Nein, wer Zweifel hat, sollte Kraft und Energie in die Suche nach Placements investieren. Beim genauen Hinsehen findet sich fast immer was. So wird man besser, stärker und auch älter.

- Gute Placements, welche wenig Zeit brauchen, immer nutzen, auch im einfachen Gelände.

- Gute Standplätze nutzen, auch wenn die Seillänge kurz wird. Effizienz am Standplatz ist wichtiger als heroische Seilzuglängen.