Ressource Fels: Fürs Ego oder für alle?

„Die Wiederholer sind mir scheißegal, das ist meine Tour und da kann ich machen, was ICH will“, erinnern sich Daniel Gebel und Dörte Pietron an die Aussage eines bekannten Kletterprofis. Und stellten dieses traditionelle Recht in Frage: Erstbegeher alpiner (Sport-)Kletterrouten sollten auch eine Verantwortung gegenüber Wiederholern zeigen, forderten sie.

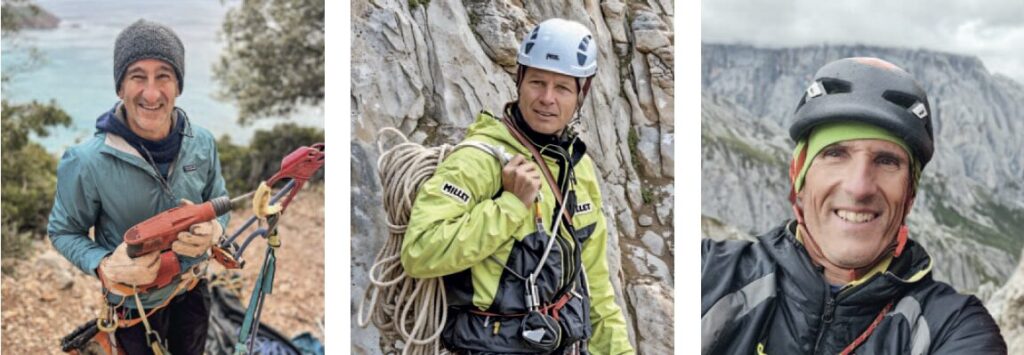

Ungefähr gleichzeitig, im Mai, unterschrieben rund hundert Spitzenleute einen offenen Brief der Kletterlegenden Rolando Larcher, Maurizio Oviglia und Michel Piola, der zwei andere Facetten von Verantwortung einfordert: nämlich

- a) Erstbegehungen mit Mut und Respekt „von unten“ anzugehen und nicht von oben oder mit technischen Mitteln einzurichten und

- b) nicht mit Tricks (entfernbare Bohrhaken, nachträgliche Linienänderung) Wiederholer „zwingen, Abschnitte zu klettern, die wir selbst bei der Erstbegehung nicht gemeistert haben“.

Bergsteigen, Bergsport ist laut Lionel Terray die Eroberung des Unnützen; Diskussionen darüber sind Luxusprobleme. Dennoch gibt es vielen Menschen Lebenssinn, zumindest gute Unterhaltung. Die Motivationen dazu wandelten sich mit dem Lauf der Geschichte: vom wissenschaftlichen Erkenntnisdrang der frühen Alpenvereine über Geoffrey Winthrop Youngs Definition als „Sport“ um 1890 bis zur heroischen „Bezwingung“ von Bergzielen in der martialischen Weltkriegszeit, womöglich zum nationalen Ruhm (siehe Achttausender).

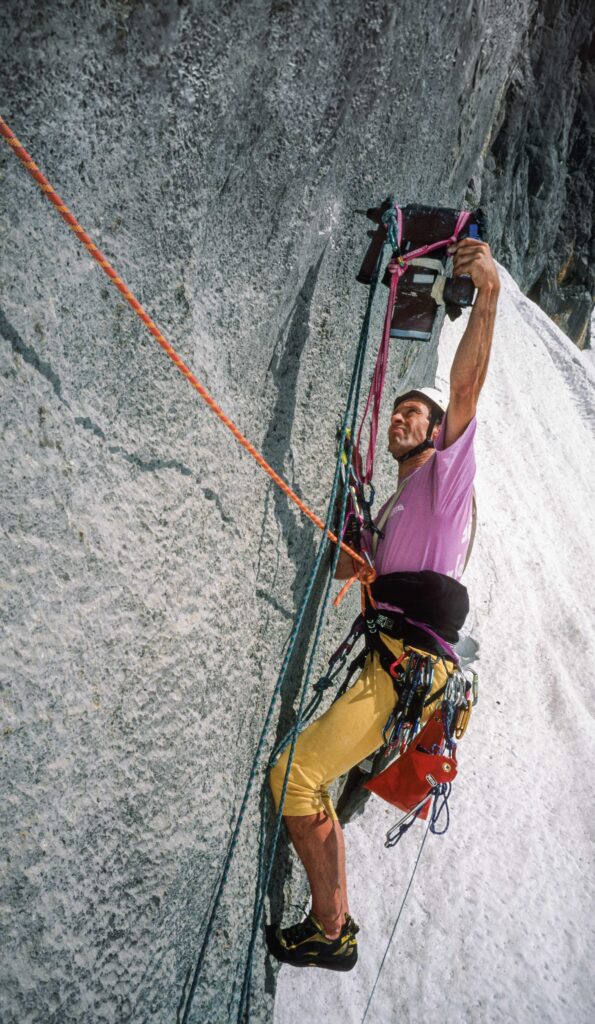

Heldenfiguren anderer Art waren auch die Pioniere des Sportkletterns, die mit ihren Werken um Exzellenz wetteiferten, deren Maß oft die Kühnheit war (siehe „Moderne Zeiten“ & Co.). So wurden alpine Erstbegehungen häufig Monumente überdurchschnittlichen, wohl auch mal übersteigerten Könnens – Selbstvertrauens – Wahnsinns?

Erst Jürg von Känel rückte mit der in den 1990ern von ihm initiierten Plaisirkletter-Bewegung das Bedürfnis „normalsterblicher“ Epigonen ins Licht. Denn in jeder alpinen Kletterroute steckt das Potenzial zu mehr oder weniger Freude und Befriedigung für Generationen von anderen Menschen als nur für den Erstbegeher. Und die „Ressource Fels“ ist nicht unbegrenzt – nicht einmal in Griechenland, Spanien oder der Türkei.

Als „Mord am Unmöglichen“ verdammte Reinhold Messner Ende der 1960er-Jahre die damals noch aktuellen Bohrhaken-Direttissimas. Und „Herausforderungen für künftige Generationen“ zu erhalten, war immer ein Hauptargument in Diskussionen über alpine Kletterrouten – vom „Hakenkrieg“ im Wilden Kaiser über das daraus entwickelte UIAA-Papier „to bolt or not to be“ bis zur Tirol Deklaration von 2002.

Den darin als Ideal propagierten Erstbegehungsstil „von unten“ unterstrichen Larcher, Oviglia und Piola in ihrem offenen Brief. Sie kritisierten darin auch das neuerdings auftretende Phänomen, schwierige Passagen technisch erstzubegehen, aber mit „removable bolts“: Das sind Bohrhaken wie der Petzl „Pulse“, der in einem Bohrloch installiert, aber auch wieder entfernt werden kann. Werden diese bei einer Begehung verwendet und womöglich nachher die Löcher zugespachtelt, werden Wiederholer nicht nur mit unfairen Runouts, sondern auch mit einem falschen und unehrlichen „Können der Erstbegeher“ konfrontiert, so die Meinung von Reini Scherer.

Die Perspektive, für Wiederholer faire und logische Werke zu hinterlassen, unterstrichen Daniel Gebel und Dörte Pietron, indem sie eine Wand im Wetterstein bewusst von oben einbohrten, um im unübersichtlichen Gelände die optimale Linie anlegen zu können: homogene Kletterei ohne Schwierigkeits-Ausreißer-Einzelstellen durch ungünstige Wegwahl. Ein Bruch mit dem Ideal „von unten“, eine neue Ethik mit dem Ziel „Erlebnis der Wiederholer“, wie Daniel schrieb.

Sozusagen Freude für die jetzige Generation statt warten auf die Herausforderung der künftigen (so groß ist die bei einem alpinen Neuner eh nicht). Und? Was ist nun richtig? Womöglich das Anlegen eines breitensporttauglichen Routenrasters mit farblich unterschiedlichen Bohrhaken an einer Felswand am Pilatus über zwei Handvoll alte Linien hinweg, das ein Leserbriefschreiber aus der Schweiz kritisiert?

Möglichkeitsräume …

In den oft emotionalen Diskussionen auf Online-Plattformen und an Hüttentischen geht vieles durcheinander. Ein Bigwall auf Grönland oder Baffin Island ist etwas anderes als eine Fünfseillängentour am Klausenpass oder in Arco. Deshalb scheint es angemessen, zunächst die Dimensionen der „Freiheit der Berge“ aufzudröseln, in denen sich Kletter-Erstbegehungen abspielen können.

Für wen?

Dann stellt sich zuerst die Frage, was ein Mensch mit einer Erstbegehung erreichen will? Es gibt das eine Extrem, ein Denkmal persönlicher Großartigkeit zu hinterlassen, an dem sich Nachfolgende möglichst die Zähne ausbeißen mögen, wie es jüngst Georg Kronthaler oder Christoph Hainz selbstkritisch zugegeben haben. Auf der anderen Seite steht die Anerkennung, die man durch benutzerfreundliche Werke erwerben kann, wie es Jürg von Känel mit der Plaisir-Initiative gegangen ist oder Heinz Grill, dem „Mr. Arco“, der seine Routen als Angebote sieht, an denen „sich niemand den Magen verderben“ soll.

Wie bei allen folgenden Punkten ist der Raum zwischen diesen Extremen breit und voller Grautöne; schön wäre, sich klarzumachen: Eine Erstbegehung ist ein elitärer, auch legitim egoistischer Akt, ein persönliches Erlebnis; doch wer dieses Recht für sich in Anspruch nimmt, entscheidet damit über ein Potenzial für Tausende Wiederholungen.

„Das Erschließen von unten ist mehr Spaß, mehr Abenteuer für die Erstbegeher. Das allein wäre aber eine sehr egoistische Betrachtung. Wir finden das Ergebnis relevanter als den Prozess.“

Dörte Pietron und Daniel Gebel

Wie schwer, wie kühn?

Das Innovative an von Känels Plaisirkonzept war die Forderung, auch in leichteren Routen (bis ca. 6a, also zur früheren „Grenze des Menschenmöglichen“) eine ähnlich gute Absicherung anzubieten wie im High End meist üblich. Wer eine Breitensport-taugliche Tour eröffnen möchte, setzt auch im einfacheren (oft flacheren, also sturzunfreundlichen) Gelände lieber einen Haken zu viel als zu wenig.

Und am anderen Ende gibt es auch sehr schwere Routen mit bewusst anspruchsvollen Runouts – eine Vielfalt, die Stefan Glowacz lobt: „Bei manchen Routen vom Alex Huber weiß ich, dass auf 40 Meter im neunten Grad nur drei Bohrhaken stecken, und muss entscheiden: Will ich’s oder nicht?“

Mit welchen Mitteln?

Eine durchgehende Bohrhaken-Ausstattung (normgerecht gewählt, fachgerecht gesetzt) erscheint im Zeitalter der Akkubohrmaschine als natürlich, selbst wenn es Risse für Klemmgeräte geben sollte. Andererseits erlebt das Tradklettern derzeit eine Renaissance und es wäre nicht freundlich, Menschen den Spaß zu verderben, den sie beim Fummeln mit Keilen und Friends haben (denn das Argument, man müsse den Bohrhaken neben dem Riss ja nicht einhängen, zieht nicht wirklich).

Zudem zeigen Akteure wie Simon Gietl, was ohne Bohrhaken möglich ist – ob mit Normalhaken oder gar nur mit mobilen Sicherungsmitteln. Freilich wächst dadurch meist der Anspruch an Mut und Psyche, weil sich „klassisches“ Material nicht nach Belieben unterbringen lässt. Und Simon selbst hat Daniel Gebel erzählt, dass er einmal einen V-Profilhaken geschlagen hat, an dem er dann Stand gemacht hat – und den er im Jahr drauf beim Clippen aus der Wand zog.

Hinzu kommt, dass Normalhaken schwer einschätzbar sind, außer durch Hammerschlag, und dass Nachschlagen oder Ersetzen auf Dauer den Fels deutlich mehr schädigt als ein Bohrloch (siehe die Freiklettereien im Yosemite an „pinscars“ = Haken-Narben). Ganz wenig Spuren hinterlassen Erstbegehungen, die ausschließlich mit removable Bolts gesichert werden – nur dass die Bohrlöcher eben auch bei Wiederholungsversuchen kaum zu finden sind; gedanklicher Kurzschluss mit Routentod.

Daniel Gebel äußert sich zu diesem Thema übrigens sehr explizit: „A4-Bolts in Abständen, die dem Schwierigkeitsgrad entsprechen (d. h. ein VIIer soll für Durchschnittswiederholer abgesichert werden und nicht wie für einen Xer-Kletterer; Anm. Red.). Alles andere ist Egoismus, Raubbau, Wichtigtuerei.“

Von wo?

Klar: „Erstbegehungen von alpinen Routen werden ausschließlich von unten durchgeführt“, steht in der Tirol Deklaration. Wer sich dieses Spiel einmal angetan hat, weiß um den Nervenkitzel und die Begeisterung, wenn sich anfangs unsichtbare Griffe zur Linie fügen. Läuft man dann doch mal auf eine kompakte Passage auf, kann man a) umdrehen, b) sich hochtechnisieren oder c) den Finger aus der Tasche nehmen und frei klettern, wie es Beat Kammerlander oft vorgemacht hat.

Wer Option b wählt, unterscheidet sich nicht allzu wesentlich von jemandem, der eine Route „von oben“, also abseilend einrichtet. Bis auf den Umstand, dass man „von oben“ oft besser die ideale Linie finden kann, wie es im Verdon, in den umstrittenen Kaisertouren „Sportherz“ und „Hessenpoker“ oder nun von Gebel/Pietron gemacht wurde. Klar ist (wie auch die beiden erlebten), dass dies eher Arbeit und Dienstleistung ist – nur „Einrichten“ und „Erschließung“ statt einer echten „Erstbegehung“; als Lohn bleibt nur noch der erste Rotpunktdurchstieg, so wie es im Klettergarten üblich ist. Und die Freude an der Freude der Folgenden.

Nacharbeit?

Ein Ausflug an die San-Paolo-Wand in Arco: Dort hat die Seilschaft Cabas/Masera viele Routen hinterlassen, die sich irgendwie, den Rissen folgend, den Krautgarten hinaufwursteln. Einige davon haben Heinz Grill und seine Freunde zu „migliorato“- Versionen (verbesserten Versionen) überarbeitet: aus dreckigen Rissen in schöne Platten verlegt, geputzt, nachgesichert.

Auch in ihren Dolomiten-Kreationen optimieren sie Linienführung und Absicherung in bis zu fünf Begehungen, bis der Genuss stimmt. Der österreichische Bergführerausbilder Heli Mittermayer sagt: „Wenn du eine vernünftige Route hinterlassen willst, musst du mindestens zwei-, dreimal reingehen, bis alles passt.“

Auch Reini Scherer berichtet, gelegentlich beim Abseilen entdeckt zu haben „mei, dort wär’s viel besser gewesen“ – seine Lösung ist dann eine „Variante“, die neben der Originallinie im Topo steht. Aber man kann natürlich auch eine Erstbegehung so hinterlassen, wie man sich hinaufgeschafft hat; je exponierter das Ambiente und die Situation bei der Aktion, umso wahrscheinlicher ist diese Option, weil man vielleicht nicht nochmal raufwill.

- Mehr dazu: „Die Bohr-Maschinen: 5 legendäre Routen-Erschließer“

Und wenn man in einem begnadeten Anfall von Genie und Wahnsinn einen haarsträubenden Runout gemeistert hat? Kann man die Stelle als Denkmal hinterlassen – oder durch einen zusätzlichen Bolt Wiederholern den Stress ersparen? Wer – wie Gebel/Pietron – „das Ergebnis für relevanter als den Prozess“ hält, wird nach dem „Prozess“ des allerersten Mals wahrscheinlich gerne am „Ergebnis schöne Route“ arbeiten, besonders im Plaisir-Modus und Schwierigkeitsbereich.

Vor allem am High End dagegen ist Ehrlichkeit wichtig, also nicht Passagen weiträumig zu umgehen und die anschließend aus- geboulderte, direkte Linie im Harakiristil zu hinterlassen, wie Piola/Larcher/Oviglia in ihrem Brief kritisieren.

„Wenn du eine vernünftige Route hinterlassen willst, musst du mindestens zwei-, dreimal reingehen, bis alles passt.“

Heli Mittermayer

Bedeutung?

Soll der Anspruch an Ethik und Stil einer Neutour davon abhängen, ob sie durch eine kleine Schrofenwand in den Voralpen führt, durch eine klassische Alpenwand wie Fleischbank, Marmolada, Eiger oder auf einen markanten Berg in Grönland, Patagonien oder im Karakorum? Ein spontanes „Selbstverständlich!“ deckt sich weitgehend mit der aktuellen Praxis, vor allem wenn es ums High End geht. Andererseits zieht der Breitensport mit seinen Ansprüchen immer weitere Bahnen …

… und Einschränkungen

So weit ein grober Überblick, wie sich die „Freiheit der Berge“ bei der Inanspruchnahme der Ressource Fels für eine Neutour interpretieren lässt. Dem gegenüber steht der Satz des ehemaligen deutschen Bundesverfassungsrichters Udo di Fabio: „Jede Freiheit hat Grenzen in der Achtung des Anderen und der Gesetze.“ Gesetze gibt es nunmal für den Bergsport als solchen nicht. Doch findet er auch nicht im rechtsfreien Raum statt.

Allein schon der Aufenthalt in der Wildnis ist national unterschiedlich geregelt. In Skandinavien gilt das „Allemannsrätt“, das Jedermannsrecht auf „Friluftsliv“, in Deutschland ist das Betretungsrecht der freien Landschaft gesetzlich garantiert – und zur Betretung gehört auch Sport, also Klettern und Bergsteigen. In Österreich dagegen, erklärt der Rechtsanwalt Dr. Simon Gleirscher, darf nur der Wald generell zu Erholungszwecken betreten werden; über der Waldgrenze gibt es unterschiedliche Landesgesetze zur Wegefreiheit im Bergland: In Kärnten ist es „für den Touristenverkehr frei zu betreten“, in Tirol bestenfalls als „Gewohnheitsrecht“.

Und ob zur Ausübung eines solchen Betretungsrechts in Form von Klettern auch das Anbringen von Sicherungsmitteln gehört, ob gar das Einrichten einer Linie (= Weg?) mit Bohrhaken damit gedeckt ist: Dazu gibt es keine einheitliche Rechtsprechung, so dass bei Unstimmigkeiten jeder Einzelfall gerichtlich geklärt werden müsste. Dazu gleich mehr. Diese teils sehr weitgehenden Betretungsrechte können eingeschränkt werden.

Eingesäte Felder oder Jungwuchsflächen im Wald darf man nicht betreten, im „Ödland“, wo unsere Felsen meistens liegen, kann notwendiger Naturschutz einen Riegel vorschieben. Je nach beteiligten Personen, Nutzerzahl und -verhalten läuft das unterschiedlich nachvollziehbar. So war über die harte amtliche Linie im Klettergarten und Naturschutzgebiet Battert im Schwarzwald schon in bergundsteigen #124 (3/23) zu lesen.

Mehr dazu: Battert – „Es ist kein strategisches Ziel von uns, Verbotsraten anzuheben.“

Im Nationalpark Ecrins (Dauphiné) haben sich Kletter- und Parkvertreter geeinigt, im Hochgebirge bei Neutouren auf Bohrhaken prinzipiell zu verzichten; Ausnahmen müssen genehmigt werden (selbst an bergsteigerisch drittklassigen, aber plaisirträchtigen Granitzacken). Im Yosemite Valley dürfen Bohrhaken nur von Hand gesetzt werden, nicht per Maschine. Im Nationalpark Berchtesgaden bilden Kletterer und Offizielle eine „IG Klettern“ mit Gebietsbetreuern für die fünf festgelegten „Kletterzonen“, mit denen geplante Neutouren abzustimmen sind; außerhalb der Kletterzonen sind Neutouren große Ausnahme.

Neben dem Naturschutz kann das Eigentumsrecht von Grundbesitzern Konflikte für Erschließer bedeuten, wenn das Betretungsrecht (inklusive Klettern) gesetzlich nicht garantiert ist, wie oben erwähnt. Dabei drohen keine Strafen oder Verwarnungsgelder, aber der Eigentümer kann die Entfernung gesetzter Haken verlangen, wie wenn jemand einen Gartenzwerg auf fremdes Gelände gestellt hätte.

Heikler ist die Frage des Haftungsrechts: Eröffnet man einen „Verkehrsweg“, wenn man eine Neutour mit Bohrhaken absichert? In dieser Frage setzt die Rechtsprechung (noch?) auf den Hausverstand und eigenverantwortliche Einschätzung vorhandenen Sicherungsmaterials. Nur wer einen Klettersteig anlegt oder einen Klettergarten mit vielen Routen, wird mit schärferen Maßstäben beurteilt. Die gesetzlichen Grenzen der bergsportlichen Freiheit sind also relativ luftig; bleibt die von Udo di Fabio angemahnte „Achtung der Anderen“.

Was zur Frage führt, wie demokratisch alpine Kultur, Tradition, Ethik sein soll. Hat die Generation Kletterhalle, wenn sie künftig im Gebirge die Mehrheit stellen sollte, das Recht, das Alpinklettern völlig neu zu erfinden? Oder fordert es natürlicher Respekt, sich zu sozialisieren und althergebrachte Gepflogenheiten weiter zu pflegen? Schließlich ist der Alpinismus Unesco-Weltkulturerbe …

Und wie ist die „Verantwortung für künftige Generationen“ zu interpretieren, die das deutsche Bundesverfassungsgericht in einem Urteil zum Klimaschutz angemahnt hat? Ist es gut, heute das größtmögliche Tourenangebot für die größtmögliche Zahl zu erschließen? Oder sollte man was übrig lassen von der Ressource Fels? Und wozu? Für den Ego-Kitzel künftiger Erstbegeher? Oder doch eher, um unseren Kindern die angedeuteten rechtlichen Probleme zu ersparen, die oft zu beobachten sind, wenn Menschen in zu großen Mengen in die Natur drängen (Overtourismus versus Naturschutz)?

Und da die Geschmäcker unterschiedlich sind: Sollte das alpine Routenangebot nicht zumindest eine Vielfalt von Stilen abbilden und nicht nur „gesichtslose Touren nebeneinander, wie in der Halle“, wie Stefan Glowacz kritisiert? Bergsteigen, Klettern ist anarchisch, kennt keine Gesetze, Richter und Polizei. Wie schön! Als Überbau-Phänomen der Gesellschaft spiegelt es immer auch den Zeitgeist und verändert sich, was reflexhaft Kritik auslöst.

Auswüchse wurden in der Vergangenheit immer schon diskutiert, einige verschwanden wieder: die hakentechnischen Direttissimas der 1960er-Jahre, das Modifizieren von Griffen der 1980er. Heute bietet der removable Bolt eine Möglichkeit zum Betrug, die Larcher & Co in ihrem Brief kritisieren.

Um Meinungsverschiedenheiten zivilisiert auszukarteln statt in „Hakenkriegen“ mit der Akkuflex, sind in der Berg-Community immer wieder Papiere diskutiert und gedruckt worden, die eine freiwillige Selbstbeschränkung zwecks Nachhaltigkeit und Exzellenz propagieren: Tirol Deklaration oder Erstbegehungs- und Sanierungschartas verschiedener Alpen- und Bergführervereine. Sie stützen durchwegs das klassische Bild, das die Erstbegehung (möglichst von unten!) als kreativen Akt in die Verantwortung der Erschließer stellt. Wohlergehen und Freude potenzieller Wiederholer spielen darin kaum eine Rolle. Die einzige Pflicht des Erstbegehers ist ehrliche Information, wie es auch Stefan Glowacz betont.

Ob diese Papiere anders aussehen würden, wenn daran mehr Frauen oder Durchschnittskletterer mitgearbeitet hätten? Klettern ist ein männlich, vielleicht gar machohaft tradierter Sport. Im Gebirge entwickeln ihn in der Mehrzahl Männer, so dass „Werte“ wie Kühnheit und Angstüberwindung die Infrastruktur beeinflussen.

Was ja – Hand aufs Herz – durchaus eine Erlebnisperspektive beim Klettern sein kann; nur vielleicht nicht immer und beispielsweise bei mir auf niedrigerem Niveau als bei Alex Huber. Nur einmal kam eine Frau in den Diskussionen der 1990er zu Wort: Irmgard Braun, die Reinhold Messner erklärte, er habe nicht zu bestimmen, wie sie ihre intensivsten Gefühle zu erleben habe. Selbst der Südtiroler Stilprophet akzeptiert heute die „Pisten“ für den Breitensport. Ließe sich eine Vielfalt der Absicherungs- und Erschließungsstile – ob homogen verteilt oder proportional zur Nachfrage – vielleicht von Gremien organisieren, eventuell durch eine Zonierung?

In den deutschen Klettergärten hat sich das bewährt, allerdings unter der Perspektive Naturschutz, nicht Stil: Zone 1 bleibt der Natur überlassen, in Zone 2 wird der Status quo erhalten, in Zone 3 sind Neutouren möglich. Könnte ein ähnliches Konzept für die Felsreviere der Alpen funktionieren? Naturschutz-Tabuzonen, „terrain d’aventure“, Plaisirareale? Oder ist nicht auch ein Nebeneinander möglich wie in den Dolomiten, wo die Bergführer sich geeinigt haben, Klassiker nicht zu sanieren, und wo Normalhakenrouten neben Bohrhakenlinien auf recht engem Raum koexistieren?

Im „Arbeitskreis Wilder Kaiser“ wurde versucht, zumindest die Sanierung von Klassikern in einem breiten Gremium abzustimmen. Wenn jemand eine reizvolle Neutourenoption entdeckt, wären solche Anlaufstellen nützlich. Wo es sie nicht gibt, bleibt die Erkenntnis von Reini Scherer:

„Jeder von uns, der schon länger Erstbegehungen macht, hat seinen Stil im Laufe der Zeit entwickelt und in der Vergangenheit auch seine Fehler gemacht. Ich denke hier nur an den Erschließungsstil der 90er-Jahre wo noch viel von oben eingerichtet wurde. Deshalb will ich mich nicht als Sheriff aufspielen. Aber man sollte ein Gefühl dafür entwickeln, was passt.“

Leitfragen vor dem Erschließen könnten sein:

Was gibt es hier schon?

Existieren alte Routen in der Nähe der Linie? Welche Bedeutung haben sie? Wie stark würde meine Neutour (in welchem Stil) sie beeinflussen? Wie ist der generelle Routencharakter in der Wand oder Region? Wie würde sich eine Route mit abweichendem Konzept auswirken?

Ist das Ergebnis den Eingriff wert?

Was wird aus der Ressource Fels? Nur ein vorübergehendes persönliches Erlebnis? Oder ein Werk von einer gewissen Gestaltungshöhe? Klassikerpotenzial oder unbedeutende Variante? Wenn Bestehendes tangiert wird: eine wertvolle Ergänzung, gar Verbesserung? Wie glücklich macht der Prozess des Erstbegehens mich persönlich? Und wie glücklich macht das Ergebnis andere?

Wer kommt nach?

Soll bewusst ein Prüfstein für besonders veranlagte Wiederholer entstehen? Oder eine in Homogenität, Absicherung, Felsqualität optimierte Genussroute (selbstverständlich mit korrekt gesetztem, normgerechtem Material …)? Und wenn sie „ankommt“: Verträgt das Gebiet, die umgebende Natur den Zulauf (Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten …)? Oder sind mir die Epigonen egal und ich will die Linie einfach in dem Stil eröffnen, der mir die größte Befriedigung gibt?

So wie angeblich Gutsherren früher das „ius primae noctis“ auf alle Jungfrauen ihres Gebiets ausüben durften, genießen heutige Erstbegeher unangefochten ein „ius primi lapis“: Wer zuerst kommt, bestimmt über die Nutzung der Ressource Fels. Wäre es an der Zeit, über diesen persönlichen Horizont hinauszudenken? Larcher/Oviglia/Piola und Gebel/Pietron haben dazu aufgefordert, die Diskussion wieder neu anzuzetteln, welche Verantwortung Erstbegeher haben.

Sie sei hiermit in die Breite der Leserschaft von bergundsteigen getragen. Und wenn auch dieser Beitrag Fragen nur stellen, nicht beantworten will, so soll er doch zuletzt an eine unumstößliche Pflicht erinnern, die – bei aller Vielfalt – sämtliche Menschen trifft, die ernstzunehmende, redliche Mitglieder der Kletter-Community sein möchten: die exakte, ehrliche und umfassende Information, was man wie gemacht hat.