Müll am Gletscher: gekommen, um zu bleiben!

Die erste Assoziation mit dem Begriff „Müll“ sind jene Gegenstände, welche allem Nutzen entzogen wurden und irgendwo am Straßenrand, im Wald oder auch am Berg entsorgt werden. Mal schnell nach links und rechts geschaut, sieht mich eh keiner und alles schnell unter den Stein gestopft. Aus den Augen, aus dem Sinn. Sozusagen der Verrottung preisgegeben, welche jedoch aufgrund der Beschaffenheit des Materials oft nicht stattfinden kann …

Eine Plastikflasche (PET) zersetzt sich erst innerhalb von 450 Jahren. Dasselbe gilt für Aluminiumdosen. Sogar eine Bananenschale braucht 1-3 Jahre für den Gang ins Nirwana. Und je höher der Wegwerfort gelegen ist, umso schlechter sind auch die Zersetzungsbedingungen und die Dauer verlängert sich. Aber im Grunde weiß das heutzutage eigentlich jedes Kind – oder etwa nicht?

Doch die Zeiten ändern sich auch im Hochgebirge, sogar wenn dort alle Prozesse in Zeitlupe geschehen. Und so ändert sich auch der Begriff des Mülls: es geht hier schon länger nicht mehr um Verpackungen von Müsliriegeln oder Dosen von Frühstücksfleisch. Wenn wir heute ein verpacktes Ibuprofen (Schmerzmittel) auf der Gletscheroberfläche finden, dann ist das ein Kuriosum, zeigt jedoch die Dimension des Wertewandels des Mülls.

Und der Müll erzählt Geschichten. Nicht über sich, sondern über uns – er hält unserer Gesellschaft praktisch den Spiegel vor. Besonders Gletscher erzählen jede Menge und mit der Schmelze werden jeden Sommer mehr Seiten dieses Geschichtsbuches aufgeschlagen.

Was hat das Eis mit Archäologie zu tun?

Der fortschreitende Gletscherrückzug in den Alpen kommt der Archäologie inzwischen sehr zugute. Zeitdokumente aus längst vergessenen Tagen kommen langsam wieder zum Vorschein und legen Zeugnis ab von früheren Ereignissen, wie zum Beispiel den langen Kriegsjahren oder von Schmuggelaktivitäten über gefrorene Bergpässe.

So fand sich im Sommer 2018 in der Nähe des Rotmoosjoches in den Ötztaler Alpen auf über 3.000 m Höhe direkt im Eis ein Fahrrad. Bis heute ist die Verwendung noch ungeklärt, eine mögliche Rolle könnte das Fahrrad aus den 50er-Jahren im Zuge von Warenschmuggel gespielt haben, was jedoch als ziemlich unpraktisch erscheint.

Weitaus klarer sind diverse Funde, welche in Zusammenhang mit dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg stehen: Munition, Fetzen alter Hemden, ein Tank eines Kleinflugzeuges – all diese Artefakte wurden zufällig am Rotmoosferner im Zuge einer Begehung gefunden (Abb.1 ). Manches erscheint wie Müll – entsorgt, weil nicht mehr gebraucht oder nicht mehr transportierbar – und manche Gegenstände erzählen eine lange Geschichte, mit deren Rekonstruktion sich z.B. das Institut für Archäologie der Universität Innsbruck beschäftigt.

Somit ist die Gletscherarchäologie auch angewiesen auf Fundberichte aus der Bevölkerung. Die eisigen Funde sind überaus spannende Zeitzeugen über Geschehnisse in dieser Region, Lebensgewohnheiten, Klima oder auch Krieg. Die Geschichten apern langsam aus. Nicht nur Archäologen, sondern auch die Polizei ist gefragt, wenn das Eis Menschen bzw. Überreste von ihnen freigibt, die einst am Gletscher – z.B. durch einen Spaltensturz – ihr Leben verloren haben.

Durch die Medien ging 2017 der Fund zweier Gletscherleichen am Tsanfleurongletscher/Berner Alpen durch einen Pistengeräte-Fahrer des Schweizer Skigebietes Glacier 3000: es stellt sich heraus, dass es sich um ein Ehepaar handelte, welches seit dem August 1942 vermisst wurde. Hier ist neben der Umsicht mit dem Fund größte Pietät gefordert.

Ein Bett in der Tundra

Es gibt jedoch auch Regionen, in welchen Müll auf Gletschern als allgemeines Kulturgut verstanden wird. Auf dem arktischen Archipel Spitzbergen wirkt es anfangs sehr befremdlich, wenn man am Gletschervorfeld eine verrostete Kaffeekanne oder ein Eisenbett vorfindet. Im Matsch des aufgetauten Permafrostes steht ein Ofen, darauf noch eine Emailtasse – man sieht sich anfangs noch verstohlen um, um nach den dazugehörigen Leuten zu sehen: Will denn niemand den Kaffee austrinken, bevor er kalt wird? Auf der Erde findet man einen Lederschuh.

Der Boden, der hier langsam aufgrund des Gletscherrückzuges wieder zu wachsen beginnt, nimmt sich langsam diesen Schuh. Daneben eine Ampulle – welche Medizin hier wohl vor ca. 100 Jahren verabreicht wurde? Es ist zweifellos Müll in der Arktis, doch wenn man sich den Gegenständen hingibt und sich von den Gedanken treiben lässt, kann man fast wieder die Geschichten dazu hören: „Ein norwegischer Minenarbeiter kocht sich bei Nieselregen mühsam sein morgendliches Getränk, bevor er in den engen Stollen kriecht, um nach Kohle zu schürfen.“

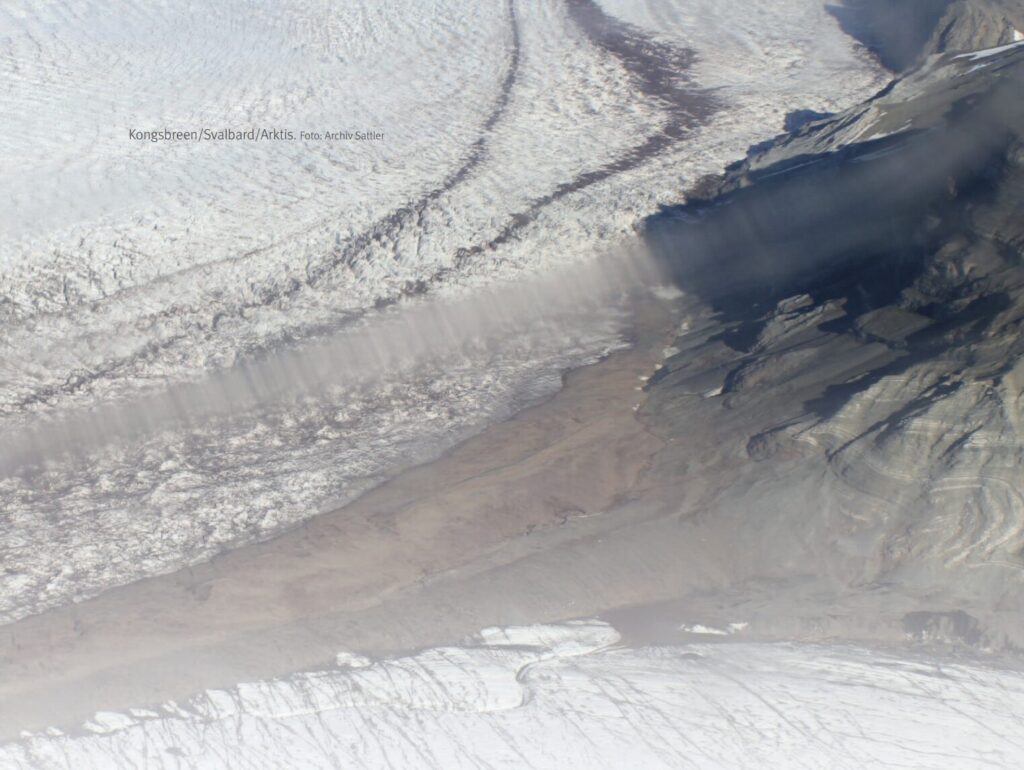

Die Fantasie kann dem Betrachter Streiche spielen, sobald andere Bilder, welche normalerweise im Überfluss vorhanden sind, fehlen und der Geist nur auf ein Erscheinungsbild reduziert wird. Diese Gegenstände jedoch sind ebenso wie in den Alpen Zeitzeugen der hiesigen Geschichte, so findet man im Gletschervorfeld um Spitzbergen Relikte von der deutschen Wehrmacht, die bis in die hohe Arktis ihre Kriegsgrenze verschoben hat (Abb. 2).

Die norwegische Regierung sieht diese Artefakte durchaus als „zur Landschaft dazugehörig“, untrennbar damit verknüpft – und so ist es bei Strafe verboten, diesen „Müll“ zu entfernen, um die Landschaft davon zu säubern oder auch nur um schlichtweg ein Souvenir mitzunehmen. Das Museum ist praktisch die gesamte Gletscherlandschaft und somit dem Gedeih des Klimas preisgegeben (Abb. 2).

Gletscher haben ein Gedächtnis

Zurück von den hohen Breitengraden ins Hochgebirge: Gletscher haben ein Gedächtnis. Was wir dem Eis irgendwann spendiert haben, bleibt dort – auch wenn es sich über die Jahre durch die unerbittliche Dynamik des Eises in seiner Form verändert und dann auch irgendwann wieder zum Vorschein kommt. Eis ist mittlerweile bekannt als Klimaarchiv: Über hunderttausende von Jahren lässt sich über entsprechend lange Eiskerne das Klima der Vergangenheit ablesen.

Manche Großereignisse wie Vulkanausbrüche sind verlässliche Zeitmarker, indem dunkle Aschestreifen hartnäckig im tiefen Eis verbleiben und ihren Zeitstempel aufdrücken. Doch leider wurde nicht nur Asche über die Atmosphäre verteilt, sondern im letzten Jahrhundert auch künstliche Radionuklide. Die Globalisierung findet ja nicht nur auf dem Land, sondern auch (vor allem) in der Luft statt.

Wenn Saharasand Distanzen über Kontinente überwinden kann und sich dann im alpinen Schnee absetzt, dann kann dies jeder andere Partikel auch. Tschernobyl, das Mahnmal für den SuperGAU der 80er-Jahre, beeinflusst uns heute noch nachhaltig. Aber da, wo es niemand vermutet hat: Ca. 12 % des radioaktiven Fallouts, dessen Ursprung Tschernobyl zugeordnet werden kann, wurden aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen in den Alpen deponiert.

Bislang war immer die Rede von Waldböden, Viehweiden oder Spielplätzen, welche aufgrund der Nutzung besonders zu beobachten waren. Aber sehr langsam spuckt der Gletscher aus, was er über längere Jahre gespeichert hat: Radioaktives Material, welches von glazialen Depositionen besser akkumuliert wurde als durch Milch und Pilze, wird nun über die Gletscherschmelze freigesetzt.

Die Dosis sollte nicht besorgniserregend sein, aber allein das Faktum zum Nachdenken anregen. Gletscher hatten ein sehr langes Gedächtnis. Schön langsam könnten sie jedoch diese Erinnerung verlieren, was dem Menschen jedoch nicht unbedingt zugutekommt (Abb. 3). Ob Felix Mitterer auch gesehen hat, dass den Gletschern trotz der enormen Merkfähigkeit langsam die Hirnmasse abhandenkommt?

Darauf wetten wir! Der Druck des Klimawandels auf den Wintertourismus: Nicht unter den Teppich kehren In beinahe allen Schigebieten wird aufgrund des enormen klimatischen Druckes, unter dem unter anderem auch der Wintertourismus steht, nach Möglichkeiten gesucht, um die Schneesaison zu sichern oder gegebenenfalls auch zu verlängern.

Einer flächendeckenden Beschneiung ist kaum noch auszuweichen, was jedoch mit enormen infrastrukturellen Umbauten, Investitionen und einem hohen Energieaufwand verbunden ist. Zudem erschweren die oft ungewöhnlich hohen Temperaturen gerade zu Saisonbeginn die Schneeerzeugung. Der Zusatz eines Eiskeimbildners (SnoMax) zur verbesserten Eisbildung ist aufgrund kontroverser Befunde und der Zusage zum Reinheitsgebot von Kunstschnee in Österreich nicht erlaubt.

Die verbleibenden Möglichkeiten treiben vor allem Gletscherbahnen in die Enge, da es neben den buchstäblich dahinschmelzenden Pisten auch um Sicherheitsaspekte geht: Manche Stützen finden ihre Verankerung nur im schwindenden Gletschereis und somit ist hier ist bei einer durchgehenden Saison über den Sommer dringender Handlungsbedarf gegeben.

Die Lösung für Gletscherschigebiete

Die Lösung zur Bewahrung von Schnee und Eis wird nun seit mehreren Jahren durch Geotextilien gegeben. Polypropylenvlies, welches im Tiefbau angewendet wird, bedeckt nun während der Sommermonate auf den alpinen Gletscherpisten bereits eine Fläche von mehr als 500 ha, was vergleichsweise mehr als 700 Fußballfeldern entsprechen würde. Im Mai werden die Bahnen ausgerollt und miteinander verschweißt, nach dem Sommer sollten diese wieder vor dem ersten großen Schneefall eingerollt werden.

Zum Artikel „Wintersport und Klimaschutz. Wie passt das heutzutage noch zusammen?„

Was in der Schweiz liebevoll als „Pflästerli“ bezeichnet wird, ist von unseren Gletscherschigebieten als groß angelegte Bedeckungen kaum noch als wirtschaftliche Maßnahme wegzudenken. Diese weißen Vliese haben den großen Vorteil, schnee- und eisbedeckte Flächen weitgehend zu isolieren und die Rückstrahlung des Gletschers zu erhöhen: es trifft somit weniger Schmelzenergie der Sonne auf den Schnee.

Nachweislich geht die Schmelze unter den Vliesen um 70 % zurück, was einen fantastischen Nutzen zeigt, wenn nach einer Abdecksaison von Mai bis Anfang September Schneeblöcke in Mannshöhe erhalten bleiben (Abb.3). Ein wunderbares und gut funktionierendes Argument für den Fortbestand des Schitourismus auf Gletschern.

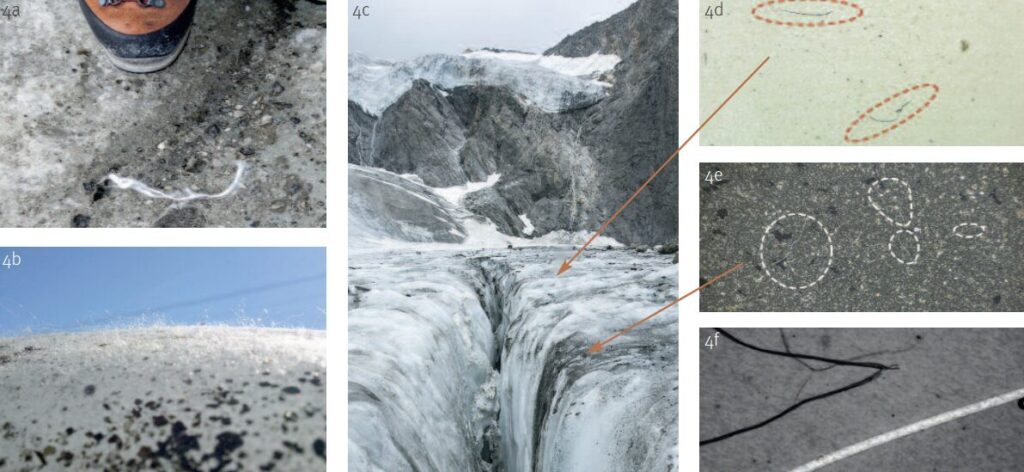

Aber es wäre wohl zu einfach, gäbe es nur den Nutzen. Das Abdeckmaterial wird üblich weitgehend auf Baustellen im Tiefbau eingesetzt und somit unterirdisch, wo es nicht den Witterungsbedingungen exponiert ist. Bei dieser Anwendung im Hochgebirge ist das Vlies jedoch großen Windscherkräften ausgesetzt. Die UV-Beständigkeit ist laut Hersteller gegeben, doch die mechanische Belastung durch den Wind scheint nichtsdestotrotz große Mengen an Polypropylenfasern aus dem Vliesverband zu lösen – und diese werden über die hochalpine Landschaft verteilt (Abb. 4).

Doch die Abdeckungen sind nicht die einzige Quelle für unverrottbaren Kunststoff. Und fälschlicherweise glaubte man auch, dass diese Quellen sich nur sehr lokal auswirken würden. Auch hier haben wir uns aber gründlich getäuscht: Kein Lebensraum auf der Erde kann als isoliert betrachtet werden, jeder bekommt sein Fett von diversen Ereignissen ab und ist längerfristig davon geprägt.

Was wir manchmal als unbeeinflusste Referenzflächen zur Evaluierung für eine ökologische Belastung betrachten wollen, ist meist selbst davon betroffen. Im konkreten Fall würde niemand davon ausgehen, dass am exponierten Jamtalferner – ohne jede wirtschaftliche Nutzung – Mikroplastik zu finden ist. Doch der Wind ist der beste Bote für diverse Mitbringsel aus tieferen Lagen und so finden wir auch hier vermehrt kleinste Kunststoffpartikel im Eis und Schnee dieses Gletschers (Abb. 5). Mikroplastik auf den Bergen, damit hat wohl niemand gerechnet.

Haben wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht?

Bei dieser Phrase müssen wir uns überlegen, wer ist denn nun auf den Gletschern eigentlich der Wirt, wer der Gast? Versuchen wir für einen kurzen Moment, die gesamte Gletscherinfrastruktur auszublenden, dann bleibt im Grunde die Natur übrig als Wirt. Wir als Nutzer derer – egal, in welcher Form – sind dann wohl der Gast. Die erwähnten Maßnahmen zur Abdeckung sind unbestritten notwendig.

Die wirtschaftliche Dringlichkeit versuchte, eine möglichst nachhaltige Lösung gegen den Gletscherschipistenschwund zu bieten. Sie hatte sich auch gefunden mit einem Material, welches verträglich zu sein schien mit der Umwelt und das gleichzeitig eine große Wirkung erzielte. Man hat in diesem Sinne mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt.

Der Lauf der Zeit zeigte uns jedoch das andere Gesicht dieser Entwicklung. Wer von den Tourismusbetreibern wird aber wirklich eine Quelle von Mikroplastik mit sich vereinbaren wollen? Das Thema ist mehr als heiß – eine jüngst erschienene Studie belegt Plastikbelastungen am Forni-Gletscher/Ortler-Alpen/Italien mit vergleichbaren Mengen in den Ozeanen (Ambrosi et al., 2019).

Die Fakten sind klar: Es braucht Maßnahmen, um die Albedo (Rückstrahlungsvermögen) auf Gletscherschipisten zu erhöhen und man hat es bisher einfach nicht besser gewusst. Jetzt sollten wir allerdings – anstatt den schwarzen Peter von links nach rechts zu schieben – am selben Strang ziehen, um eine für alle vertretbare Lösung zu finden.

Allen Gletscherbahnen voran ist hier der Betrieb der Stubaier Gletscherbahnen zu nennen, welche seit Beginn dieser Untersuchungen die größtmögliche Unterstützung und Aufgeschlossenheit gezeigt hatte. Nun sind neue Erfahrungswerte mit diesem Material vorhanden, was uns dazu motivieren sollte, an einer Optimierung dieses Materials zu arbeiten.

Es benötigt das Gleichgewicht zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Touristiker und der Verträglichkeit mit der Umwelt. In Kooperation mit Herstellern, den Gletscherbahnen (welche höchste Kooperationsbereitschaft zeigten, um dieses Problem anzugehen) und der Wissenschaft lässt sich hoffentlich im Sinne des Alpenschutzes eine bessere Rechnung mit dem Wirt machen.

Fact Box

Müll gilt als Spiegel unserer Gesellschaft. Sei es durch historische Objekte, welche das Eis über die Schmelze freigibt oder durch die Art des Mülls wie z.B. künstliche Radionuklide – er erzählt immer eine Geschichte über unsere Zivilisation.

Plastik verbleibt über sehr lange Zeitspannen in der Umwelt. Je höher die Lage, desto länger dauern die Verrottungsprozesse – es ist gekommen, um zu bleiben.

Die Plastikverschmutzung ist längst kein lokales Problem mehr. Windverfrachtung über weite Strecken bringt die hartnäckige Fracht auch in von Menschen unbeeinflusste Regionen.

Alpine Hightech-Ausrüstung gilt als ernstzunehmende Quelle für Plastikpartikel in Schnee und Eis, welche irgendwann das Schmelzwasser erreichen und somit das menschliche Nahrungsnetz: GoreTex Fasern, Fleece, atmungsaktive Kleidung – all diese Entwicklungen tragen zum Gehalt des Mikroplastik in der Umwelt bei.

Die großflächige Gletscherabdeckung durch Polypropylenfleece zur Erhöhung der Albedo erschien als verträglich, stellt sich nun jedoch als massive Quelle zur Plastikverschmutzung dar. Der Ruf nach einem optimierten Material wird lauter.