Haftung bei Vereinstouren: Wer trägt die Verantwortung?

Der alpine Raum ist kein rechtsfreier Raum, Alpinunfälle unterliegen – naturgemäß – einer gerichtlichen Überprüfung, wenn eine Person zu Schaden kommt oder tödlich verunglückt. Dennoch ist bei der Prüfung des Sorgfaltsmaßstabes zivil- wie auch strafrechtlich zwischen ehrenamtlich geführten Touren und jenen staatlich geprüfter Bergsportführerinnen und Bergführer zu unterscheiden.

Tödlicher Unfall in den Stubaier Alpen

Richter Norbert Hofer informiert zur Rechtslage in Österreich. Am 21.9.2019 ereignete sich unterhalb des Gipfels der Mutterberger Seespitze in den Stubaier Alpen ein tödlicher Alpinunfall. Der Verunfallte war Teilnehmer einer geführten fünfköpfigen deutschen Alpenvereinsgruppe. Laut der Ausschreibung der Sektion des DAV verfügte der Tourenleiter über die Qualifikation „Trainer B Hochtouren“ des Deutschen Alpenvereins.

Der Verunfallte war ein erfahrener Bergsteiger mit langjähriger Erfahrung, der beim DAV zur Ausbildung zum ehrenamtlichen Trainer-C-Skibergsteigen angemeldet war und bereits den „Lehrgang 1“ erfolgreich absolviert hatte. Nach den Erhebungen der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei dürfte der Verunfallte im Bereich der Steilstufe ausgerutscht bzw. könnte ein Stein, an dem er sich anhalten wollte, ausgebrochen sein.

Der Verunglückte stürzte anschließend über eine schneebedeckte, felsdurchsetzte Steilrinne ca. 200 Höhenmeter ab und zog sich dabei bedauerlicherweise tödliche Verletzungen zu. Der Tourenleiter war für eine Hochtour entsprechend ausgerüstet, auch die restlichen Gruppenmitglieder waren entsprechend ausgerüstet und die Klettergurte wurden durch die Gruppenmitglieder am Körper getragen.

Das mitgeführte Seil befand sich im Rucksack des Tourenführers. Bei Begehung der Absturzstelle war es notwendig, sich zumindest mit einer Hand, teilweise mit beiden Händen, am Fels anzuhalten. Besonderer Kraftaufwand um die Blockstellen zu überwinden war nicht erforderlich. Ca. fünf bis zehn Meter oberhalb der unmittelbaren Absturzstelle befindet sich ein Bohrhaken mit Lasche an gutem Fels verankert.

Dieser Bohrhaken ist im Abstieg nicht sofort erkennbar, er befindet sich oberhalb des steilsten Bereichs, jedoch unmittelbar neben dem üblichen Auf- bzw. Abstieg. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck erhob Strafantrag gegen den Tourenführer1 und legte ihm zur Last, er habe infolge ungewöhnlicher und auffallender Außerachtlassung der gebotenen Sorgfalt und Aufmerksamkeit grob fahrlässig den Tod des Verunfallten herbeigeführt.

Konkret habe er einen unmittelbar neben dem Abstieg befindlichen Bohrhaken übersehen, die Teilnehmer ohne Seilsicherung rückwärts abklettern lassen und wäre nicht an der späteren Unfallstelle verblieben, um den Teilnehmern unterstützend zur Seite zu stehen. Im Verfahren2 wurde nicht nur die Gruppengröße und die Qualifikation der einzelnen Teilnehmer eingehend geprüft, sondern vor allem auch die Frage thematisiert, ob es sich um eine reine Führungstour oder eine Ausbildungstour handelte, was sich maßgeblich auf die Punkte Gruppengröße und Sicherungstechnik auswirkt.

Führungs- oder Ausbildungstour?

Dieser Frage kam insofern erhebliche Bedeutung zu, als davon maßgeblich abhängt, ob eine Verletzung von Sorgfaltspflichten anzunehmen war und wie hoch der Sorgfaltsmaßstab anzusetzen ist. Hinzu kam der Umstand, dass der Angeklagte selbst angab, den eingebrachten Bohrhaken schlicht übersehen zu haben und zugleich offenließ, ob er diesen verwendet hätte.

Letztlich endete das Verfahren mit einem Freispruch, zumal im Zweifel davon auszugehen war, es habe sich um eine kombinierte Führungs- und Ausbildungstour gehandelt, aus diesem Grund der Sorgfaltsmaßstab niedriger anzusetzen war und zudem die Teilnehmer in der Lage waren, das Risiko einzuschätzen und dementsprechend zu handeln.

Bei einer kombinierten Führungs- und Ausbildungstour ist der Sorgfaltsmaßstab niedriger anzusetzen.

Grundsätzlich ist bei Unfällen im Rahmen vereinsgeführter Touren – wie sonst auch – zwischen zivil- und strafrechtlicher Haftung zu unterscheiden und bei zivilrechtlicher Haftung zudem zu unterscheiden, ob bloß Infrastruktur (wie etwa ein Klettergarten) zur Verfügung gestellt wird, die jedermann benützen kann, oder etwa im Rahmen der Satzung und des Vereinszweckes Touren durchgeführt werden.

Das Strafrecht ist von der Intention getragen, das Recht des Staates zu wahren, schuldhaftes Verhalten zu bestrafen, durch das eine Person zu Schaden kam – also gefährdet, verletzt oder getötet wurde. Ermittlungsverfahren sind die Folge, sie sollen der zuständigen Staatsanwaltschaft die Entscheidung ermöglichen, ob Fremdverschulden vorzuliegen scheint und eine Anklage gegen einen Verantwortlichen erhoben wird.

Liegt nach Ansicht der zuständigen Staatsanwaltschaft ein strafrechtlich relevantes Delikt vor, erfolgt eine gerichtliche Abklärung des Sachverhaltes. Die Zuständigkeit richtet sich dabei nach der Strafdrohung. Delikte mit einer Strafdrohung bis zu maximal einem Jahr Freiheitsstrafe werden vor dem örtlich zuständigen Bezirksgericht verhandelt.

Geprüft werden auch jene Umstände, die zum Unfall führten oder beitrugen, etwa verwendetes Material, Sicherungstechniken oder Witterungseinflüsse.

Die schwereren – mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten – Delikte, z. B grob fahrlässige Tötung nach § 81 StGB, fallen in die Zuständigkeit des Einzelrichters beim jeweiligen Landesgericht. Örtlich zuständig ist dabei jenes Gericht, in dessen Sprengel sich der Unfall ereignete. Geprüft werden im Verfahren neben objektiven Ereignissen jene Umstände, die zum Unfall führten oder beitrugen.

Darunter ist zu verstehen: verwendetes Material, Sicherungstechniken, Witterungseinflüsse oder Ähnliches. Daneben wird in subjektiver Hinsicht insbesondere die Tourenvorbereitung und Tourenplanung geprüft, aber auch die Qualifikation des Tourenführers und die jeweiligen Eigenkenntnisse von Verantwortlichem und Opfer.

Differenzierte Maßfigur: Hat die Person sorgfaltswidrig gehandelt?

Der Schwerpunkt der zivil- und strafrechtlichen Prüfung liegt dabei in der Frage, ob sorgfaltswidrig gehandelt wurde. Was ist darunter zu verstehen? Straf- wie auch zivilrechtliche Haftungen nach Alpinunfällen setzen ein Fehlverhalten voraus. Verschuldensunabhängige Haftungen, wie z. B. nach dem EKHG3, sind dem Alpinsport fremd.

Fehlverhalten tritt im Bereich des Alpinsports beinahe ausschließlich als fahrlässiges Verhalten auf. Gesetzlich definiert ist fahrlässiges Verhalten insbesondere im § 6 StGB (Strafrecht) bzw. § 1294 ABGB (Zivilrecht). Fahrlässig handelt jemand, der jene Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den Umständen des Einzelfalles verpflichtet, nach seinen geistigen und körperlichen Verhältnissen befähigt und die ihm zuzumuten ist.

Grobe Fahrlässigkeit ist ein Fehlverhalten, wenn ungewöhnlich und auffallend sorgfaltswidrig gehandelt wurde, sodass der Eintritt eines dem gesetzlichen Tatbild entsprechenden Sachverhaltes als geradezu wahrscheinlich vorhersehbar war.4

Wie prüfen Gerichte und Staatsanwaltschaften, ob jemand sorglos gehandelt hat? Während in manchen Rechtsbereichen durch Gesetze, Verordnungen oder Normen (beispielsweise EN-Normen) vorgegeben ist, welche konkrete Handlungsweise zu setzen ist, fehlen solche im Bereich des Alpinrechts. Zur Frage der Unfallursache, der Vermeidbarkeit eines Unfalles und dem aktuellen Stand der angewandten Technik/Sicherungsmittel bedienen sich Gerichte und Staatsanwaltschaft gerichtlich beeideter Sachverständiger aus dem Bereich der Alpinistik.

Auf Basis dieser Gutachten sowie der Abschlussberichte der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei (AEG) ist zu prüfen, ob dem Unfallverursacher ein schadenvermeidendes Verhalten möglich und zumutbar war. Diese Schlussfolgerung ist jedoch nicht vom Sachverständigen, sondern von den Entscheidungsorganen zu treffen. Häufig wird in Gutachten dabei ein Vergleich mit der Bergsportführerausbildung herangezogen.

Problematisch ist, dass es keine gesetzlichen Vorgaben für das ehrenamtliche Führen gibt

In Verfahren, bei denen ein Bergsportführer als Beschuldigter oder Beklagter geführt wird, ist das naturgemäß unproblematisch. Schwieriger wird es bei geführten Touren im Bereich alpiner Vereine, weil sich hier teilweise Ausbildungsinhalte nicht unerheblich von der Bergsportführerausbildung, aber auch zwischen den einzelnen Vereinen unterscheiden und keine gesetzlichen Vorgaben für das ehrenamtliche und vereinsinterne Führen bestehen.

In den jeweiligen landesrechtlich geregelten Bergsportführergesetzen wird für alpine Vereine lediglich das gewerbsmäßige Führen ausgeschlossen.5 Fehlen konkrete Rechtsvorschriften und Normen, dann bestimmt sich das Maß der anzuwendenden Sorgfalt letztlich danach, welche Sorgfalt im gegebenen Fall „ein mit den rechtlich geschützten Werten angemessen verbundener, besonnener und einsichtiger Mensch in der Lage des Täters aufwenden würde, um die Gefahr einer Rechtsgutbeeinträchtigung zu erkennen und hintanzuhalten“.6

Ein zweiter Fall: Hätte der Führer warnen müssen?

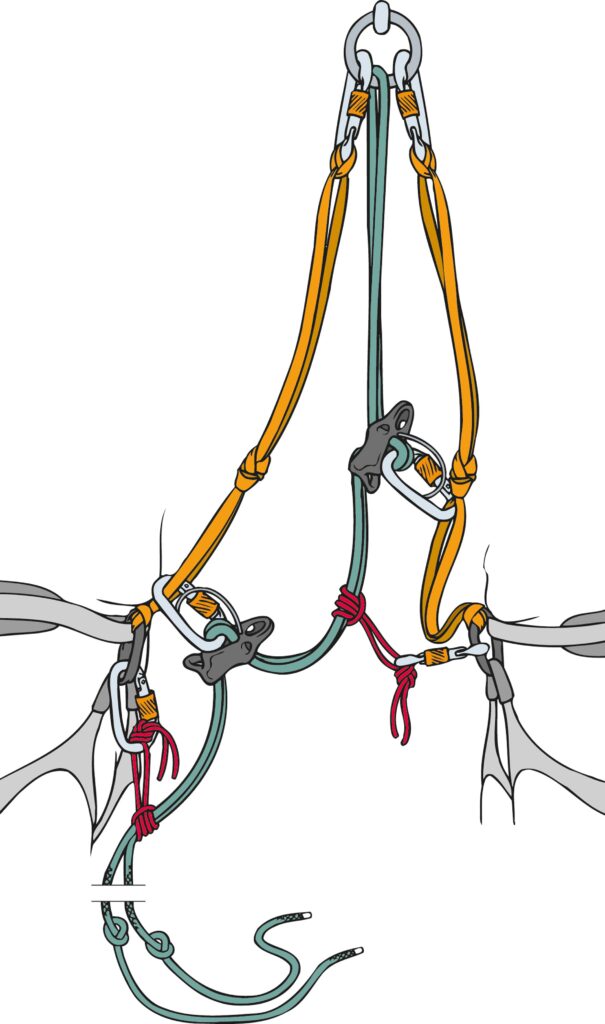

Betrachtet man beispielsweise das Verfahren 10 OB 62/05y, werden die sich bei der Abgrenzung sorgfältigen Verhaltens ergebenden Schwierigkeiten erkennbar. In diesem Verfahren ging es darum, ob ein Führer aus Gefälligkeit vor der Gefahr eines selbstständigen Aushängens des Seiles aus einem IQ-Haken warnen hätte müssen. Dieser Haken hatte – vor dem Auftreten vermehrter Unfälle – einen Innovationspreis für den entstandenen Sicherheitsgewinn erhalten.

Geprüft wurde die Frage, ob der damalige Führer aus Gefälligkeit – ein ausgebildeter Bergsportführer, der allerdings mit seiner Begleiterin unentgeltlich und ohne Vertragsverhältnis unterwegs war – die Problematik eines selbstständigen Aushängens des Seiles bei Überklettern des Standes kennen und darauf reagieren musste.

Entscheidend ist, was im jeweiligen Umfeld üblich ist – nicht der Maßstab der Bergführerausbildung

Vorangehend war diese Problematik in der Schweizer Bergsportliteratur bereits erörtert worden. Eine Haftung wurde letztlich abgelehnt. Bei der Prüfung des Sorgfaltsmaßstabes ist auf den Verkehrskreis des Betreffenden abzustellen. Staatsanwaltschaft und Gerichte müssen also fingieren, wie mit den rechtlich geschützten Werten angemessen verbundene, besonnene und einsichtige Tourenführer, Jugendleiter, Bergsportführer oder autodidakt Führende in der gleichen Situation zum Zeitpunkt des Unfalles gehandelt hätten.

Es gilt, die Betreffenden nicht am Maßstab der Bergsportführerausbildung zu messen, sondern exakt am Verkehrskreis des Betreffenden festzumachen. Wie schwierig dies im Einzelfall sein kann, sei an einem Beispiel erklärt: Bei einem tödlichen Abseilunfall im Wilden Kaiser kam der beigezogene Sachverständige zum Ergebnis, dass die österreichische Bergsportführerausbildung vorsieht, dass bei geführten Touren mit unerfahrenen Gästen beim Abseilvorgang bereits vorbereitend so eingehängt wird, dass diese selbständig das Abseilgerät nicht mehr einhängen müssen und durch den Bergsportführer auch ein kontrolliertes Ablassen des Gastes von unten her ermöglicht wird.7

Dies wurde dem Angeklagten – er ist kein Bergsportführer – auch im Strafantrag zur Last gelegt. Im Zuge des Verfahrens zeigte sich aber, dass die entsprechende Vorgehensweise in den deutschen Ausbildungsunterlagen gar nicht enthalten war und vom Angeklagten daher auch in keiner Weise beherrscht werden musste.

Der Vergleich erfolgte damit nicht mit einer Person aus dem Verkehrskreis des Angeklagten und hätte zu einer deutlichen Überspannung des Sorgfaltsmaßstabes geführt. Abgestellt wird auch auf den Zeitpunkt des Geschehens (Ex-ante-Betrachtung).

Wichtig zu erwähnen ist, dass dabei ein allerdings objektiver Maßstab anzusetzen ist, auf die persönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten des Einzelnen kommt es nicht an.8 Das bedeutet, dass unterdurchschnittliche Fähigkeiten und Kenntnisse des Einzelnen nicht zu einer Minderung der Sorgfaltsanforderungen führen können, überdurchschnittliche Fähigkeiten und Kenntnisse – also Sonderwissen – dagegen die objektive Sorgfaltspflicht sehr wohl erhöhen kann.9

Geführt – mit oder ohne Entgelt: Warum das ausschlaggebend ist

Im Strafverfahren ist die Beweislast klar geregelt: Staatsanwaltschaft und Gericht sind zur objektiven Wahrheitsfindung verpflichtet. Gelingt der Schuldnachweis nicht, ist einzustellen oder freizusprechen. Im Bereich der gewerblichen Tourenführung und Bergsportführerinnen und -führer ist die Situation ebenfalls klar: Grundsätzlich hat jede Streitpartei im Zivilverfahren die für ihren Rechtsstandpunkt günstigen Tatsachen zu beweisen.10

Liegt jedoch ein Vertragsverhältnis vor, normiert § 1298 ABGB eine von den allgemeinen Grundsätzen der Beweislastverteilung abweichende Beweislastumkehr. Diese betrifft nach dem Gesetzeswortlaut das „Verschulden“. Der gegen Entgelt führende Tourenführer wäre hier verpflichtet zu beweisen, dass ihn am Unfallhergang kein Verschulden trifft und alles Mögliche und Zumutbare getan wurde, um den Schadenseintritt zu vermeiden.

Kletterunfall in Lofer

Bei Touren oder Unfällen im Umfang des Vereinswesens ist diese Frage durchaus diffiziler zu beantworten. Nach einem durch einen Felsausbruch verursachten Unfall im Klettergarten Weißbach bei Lofer, der bei der Betreffenden schwere Verletzungen nach sich zog, wurde im zivilgerichtlichen Verfahren eingehend die Frage diskutiert, ob ein Vereinsmitglied sich im zivilgerichtlichen Verfahren gegen jenen alpinen Verein, der den Klettergarten wartete und zur Verfügung stellte, auf eine Vertragshaftung stützen kann und eine Beweislastumkehr im Sinne des § 1298 ABGB vorliegt.

Diese wurde explizit verneint, da der Klettergarten auch Nichtvereinsmitgliedern unter den gleichen Voraussetzungen zur Verfügung stand und genutzt werden konnte.11 Die Situation ist aber anders zu beurteilen, wenn ein Verein für seine Mitglieder im Rahmen seiner satzungsmäßigen Ziele Touren anbietet und durchführt. Nach Ansicht Michaleks12 steht ein Verein zu den Teilnehmern dabei in einem besonderen Verpflichtungsverhältnis, welches die Reduktion des Haftungsmaßstabes, wie sie bei bloßer Gefälligkeit in Betracht kommt, ausschließt.

Michalek13 vertritt darüber hinaus die zutreffende Ansicht, dass ein als Veranstalter auftretender Verein – auch bei einem ehrenamtlichen Bergsportführer – ein besonderes Schuld- und Verpflichtungsverhältnis sui generis hat, womit auch in diesem Fall die Beweislastumkehr des § 1298 ABGB schlagend wird.

Allerdings ist bei der Heranziehung des Haftungsmaßstabes und der zu verlangenden Sorgfaltspflichten sehr wohl zu berücksichtigen, dass das Eigeninteresse des Vereines und seiner Verantwortlichen enden wollend ist. Der Haftungsmaßstab ist also im Hinblick auf die nicht auf Gewinn gerichtete Tätigkeit des Vereins jedenfalls zu reduzieren.

Fazit: Auch ehrenamtliche Führende tragen rechtliche Verantwortung

Ein Tourenführer eines alpinen Vereines muss den von ihm übernommenen Aufgaben gewachsen sein. Gesetzliche Regelungen über das Ausbildungsniveau bestehen bei ehrenamtlich Führenden nicht, je normierter die Ausbildung erfolgt, umso eher gelingt es Gericht und Staatsanwaltschaft, den Vergleich zur differenzierten Maßfigur anzustellen, ohne auf die Ausbildung im Zuge der Bergsportführerausbildung zurückgreifen zu müssen.

Strafrechtlich liegt die Beweislast bei Gericht und Staatsanwaltschaft, zivilrechtlich kann durchaus ein Vertrags-(ähnliches-)Verhältnis vorliegen, das zu einer Beweislastumkehr führt. Zivil- wie strafrechtlich gilt:

Je besser und umfangreicher Ausbildung und Tourenvorbereitung dokumentiert sind, umso leichter fällt den Gerichten die Beurteilung sorgfaltsmäßigen Verhaltens.

Gerade im strafgerichtlichen Ermittlungsverfahren kann und soll auch im Zuge der Einholung von Sachverständigengutachten strikt geprüft werden, welchem „Verkehrskreis“ der Beschuldigte zuzuordnen ist, um Drittvergleiche mit der hochwertigsten Ausbildung, nämlich jener der Bergsportführer, hintanzuhalten. Auch sei erwähnt: Es geht nicht darum, für jeden Unfall einen Schuldigen zu finden.

Quellenangabe

- Akt 16 St 202/19h der Staatsanwaltschaft Innsbruck

- 38 HV 22/20g des Landesgerichtes Innsbruck

- Bundesgesetz vom 21. Jänner 1959 über die Haftung für den Ersatz von Schäden aus Unfällen beim Betrieb von Eisenbahnen und beim Betrieb von Kraftfahrzeugen (Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz – EKHG.) BGBl. Nr. 48/1959

- § 6 Abs. 3 StGB idF BGBl I 2015/112

- Als Beispiel: § 2 Abs. 3 Tiroler Bergpsortführergesetz, LGBl.Nr. 7/1998 zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 93/2021

- EBRV 1971, 68

- 38 HV 181/11e des Landesgerichtes Innsbruck

- Triffterer, SbgK zum StGB § 6 Rz 58

- vgl. EBRV 1971, 69

- 10 RIS-Justiz RS0037797, RS0039939

- LG Salzburg, 7 Cg 117/07b, OLG Linz 6 R 28/10w, OGH 3 Ob 128/10k

- Michalek, Die Haftung des Bergsteigers bei alpinen Unfällen. Schadenersatzrechtliche Verantwortung in Gefahrengemeinschaften2 (1990), 186.

- aaO